1. 湯浅町誌の満願寺から抜粋

満願寺(護国山)真言宗古義

所在地 湯浅城山一三三四番地

沿革

建立年代は不詳であるが、伝説には後白河院の勅願所だと言うから、平安時代末の草創だろう。同寺は後に丘陵を負い、西と南とは平地に臨んで、景勝の地を占め、往時に旧熊野街道は沿い、寂楽寺(後の勝楽寺)とともに、湯浅地方では草創の最も古いものである。両寺の坊舎合わせて三十六坊を持った伽藍地であったが、後退転した。高城城主畠山尙順の家臣白樫氏その廃墟に移り住み、高城陥落後はここに築城した。天正十三年豊臣秀吉紀州南征の時、白樫氏これに応じて勲功があったので、有田その他において五千石の領地を与えられた。白樫氏没落後寛文十二年(一六七七)にいたって、宇田の山伏不動院またその跡に堂宇を再建して、旧名満願寺を寺号として、同寺を継承することになったという。

今地勢を案ずるに、佐古は同寺の南から西南にかけては那者の入江で、付近一帯はいわゆる入江松原の景勝地であったが、その後広川流域沖積平地の拡大と、湯浅、広両市街地の発達とともに、面目を一変してしまった。

(筆者考察)古刹で荒れ果てていた所へ当時畠山尚順の家臣だった白樫氏が城??館を建てた?住み着いて徐々に力を付けていった。そんなイメージに捉えてます。現代の満願寺は宇陀の山伏が?高野山の僧だとも思うのですが詳しくは次回に・・

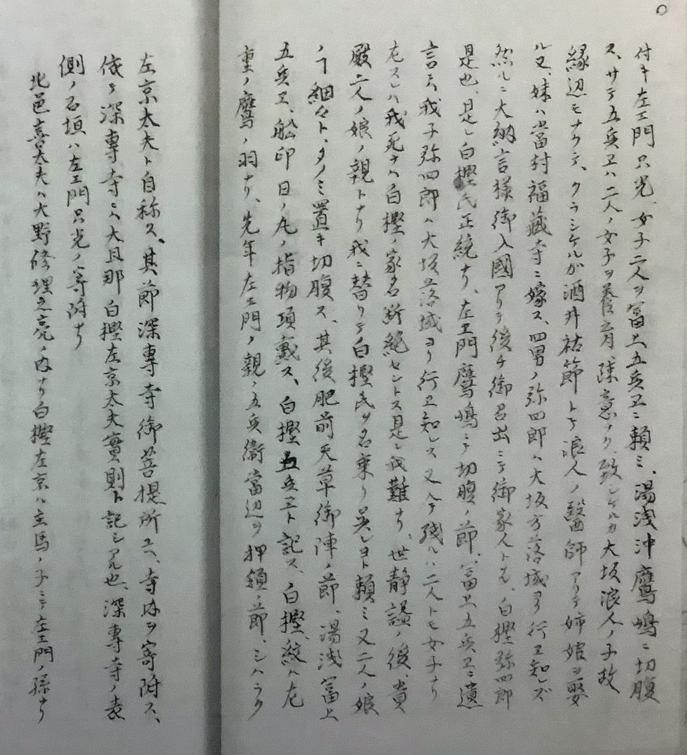

2. 南紀湯浅誌より抜粋

明治四一年に虫食いが酷かったので移し替えているのが現在の原本ですが初版??はかなり古く(年代不詳)紀伊国名所図会(菊池海荘や瀬見善水が注釈)よりまだまだ前に書かれていて何回か書き写されているようです。

以下に白樫氏に関する記述有り

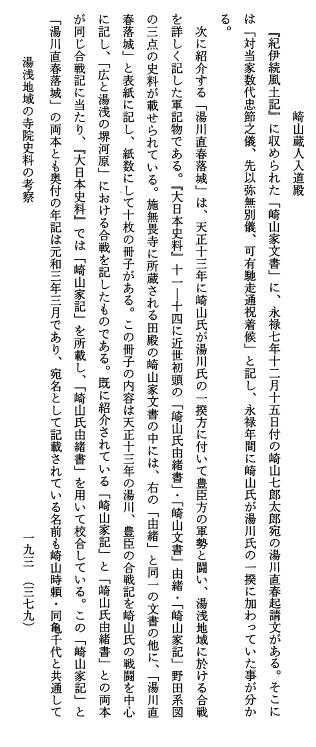

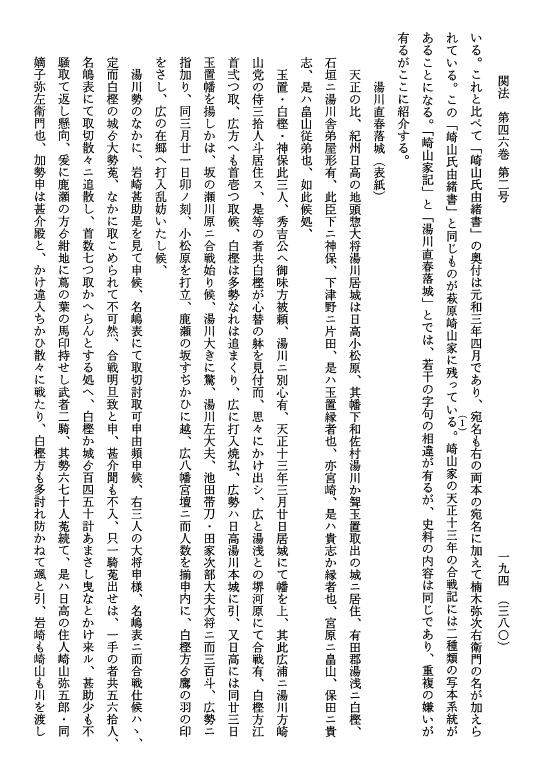

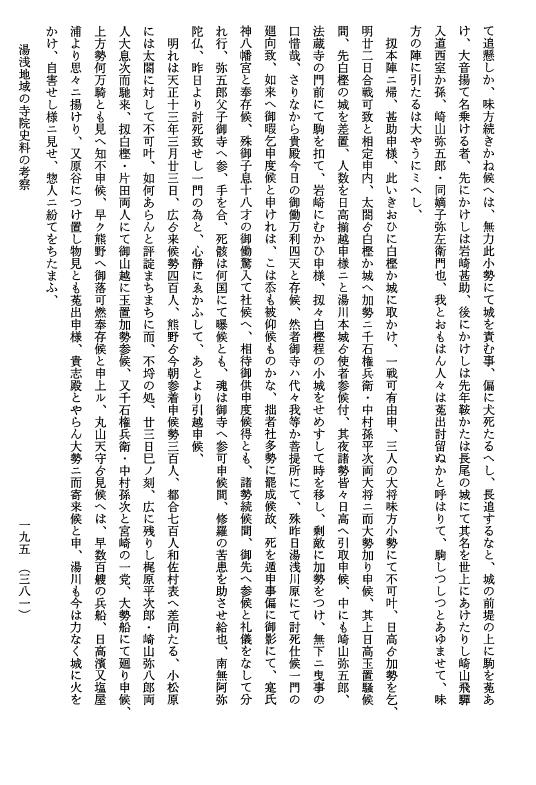

3. 湯浅地域の寺院史料の考察

吉田徳夫 著 · 1996年

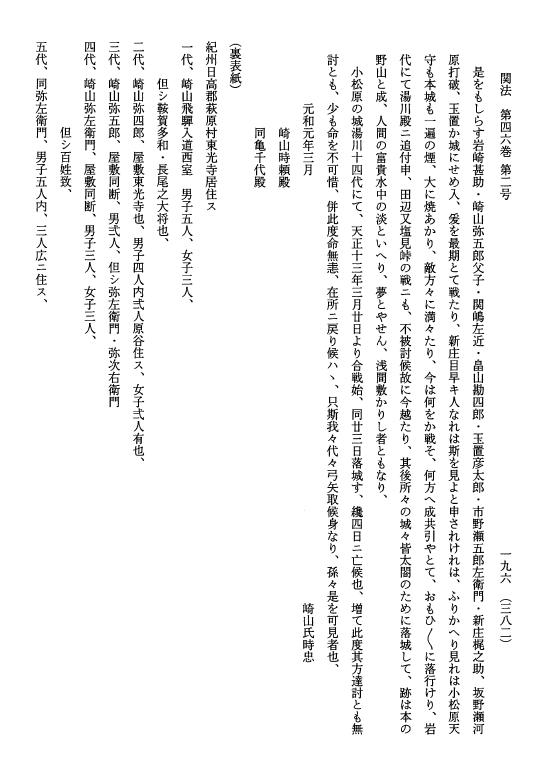

崎山家文書より『湯川直春落城』を参照

詳しく書いていますが湯川氏と崎山氏の関係を考えると湯川目線の書き方は考慮の余地あり

4. 広川町のむかし(安土・桃山時代)

和歌山県広川町「源流」プロジェクトさんのHPも参考にさせて頂きました。

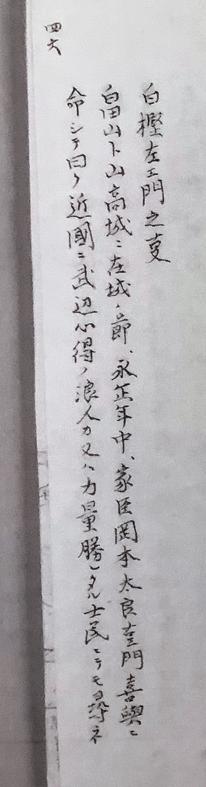

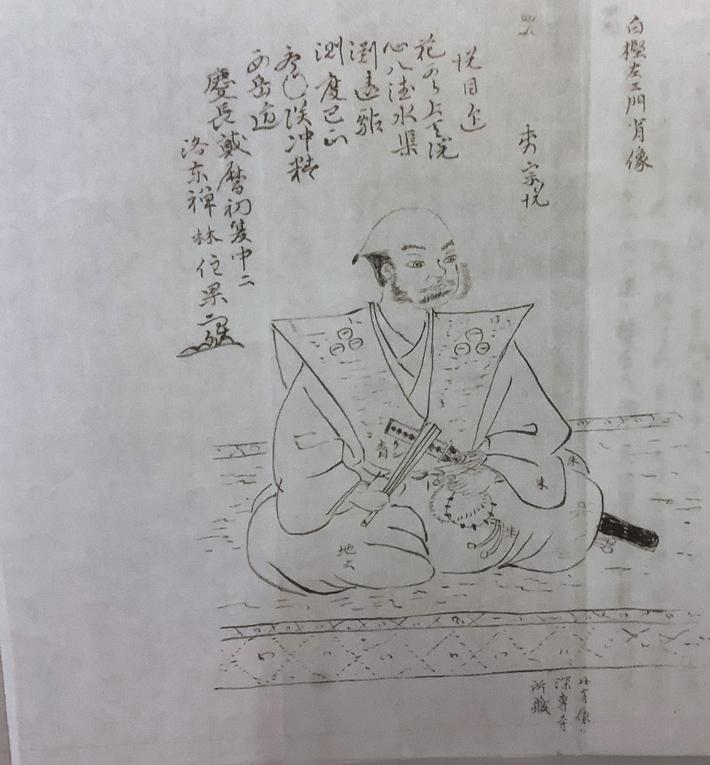

5. 白樫氏と湯浅(湯浅町誌より原文のまま)

白樫氏と湯浅(湯浅町誌より原文のまま)

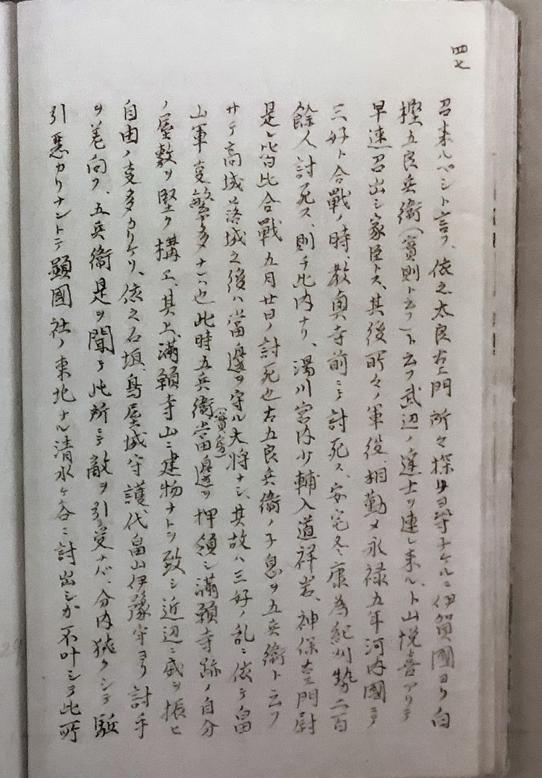

高城陥落後はその家臣白樫氏が、湯浅満願寺山に城を築いて、代って湯浅地方を統治した。「南紀湯浅誌」によると、白樫氏はもと伊賀の武士であった。高城々主 畠山尚順は力量抜群の武士を諸国にもとめて、 白樫実則得た。実則は伊賀より移って、畠山氏の部下となり、河内に転戦して軍功があった。実則の子実房は高城落城後満願寺山に居城を作って当地方を支配したが、鳥屋城の畠山軍と戦い、清水谷の防御に敗れて戦没した。その後遺子只光にいたって、天正十二年(一五八四)および十三年の領土、羽柴秀吉の起請文を得て、秀吉に内応し、保田宮崎に兵を出して、宮崎氏の領地を侵し、須佐神社神光寺浄妙寺を掠奪した。秀吉が白樫氏に忠動をもとめた起請文二通のうち、その一つは

今度其国可出馬二付て無二と可 抽忠節之由尤候然者申續知行方忠義次第聊も不可有相違候並に御身上之儀向後見放し申間敷候此旨於僞申者日本國中大小ノ神八幡大菩薩愛宕山大権現天満大自在天神殊に氏神御罰可被蒙者也仍而起請文如件

天正十二年三月九日

筑前守秀吉判

白樫左衛門尉殿

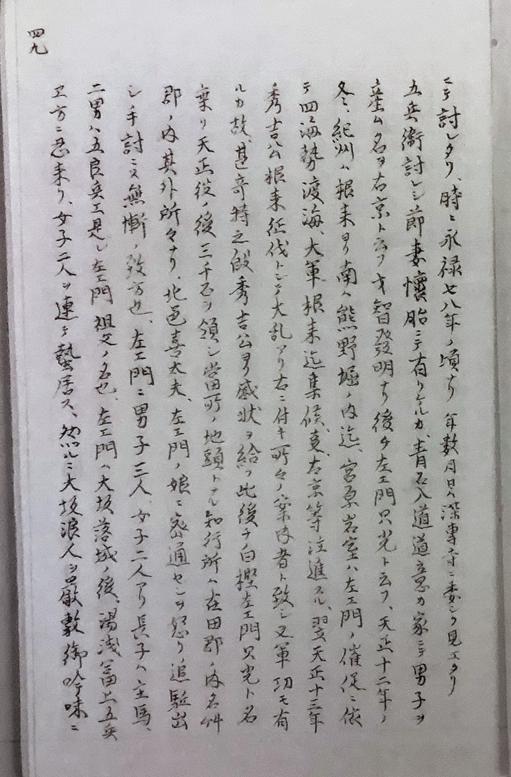

これによって、秀吉の命を奉じなかった紀北紀南の諸豪、多くは秀吉の南征軍に滅されたが、自樫氏ひとり秀吉に内応して、五千石の知行を与えられた。以来只光は豊臣氏に仕え、元和元年(一六一五)大阪落城し、豊臣氏の滅亡した後は、湯浅にのがれ帰って、ひそかに富上五兵衛にたよった。しかるに関東方で、大阪浪人の吟味厳重なため、その進退に窮し、二人の女児を富上氏に預けて後事を託し、ついに鷹島で自刃した。

只光の長女はのち浪人酒井祐節に嫁し、次女は福蔵寺に嫁したと伝えられている。また男主馬および五郎兵衛は、その終りは不明であるが、男弥四郎はのち藩主徳川頼宣に召されて家人となった。只光が鷹島に自害を決意するや富上五兵衛に白樫の家を継ぐことを委嘱したと南紀湯浅誌に載せている。

寛永十四年(一六三七)島原の乱が起った時、紀州侯は幕府に対して、「船は如何程も用意あり。殊に紀州は船多き所なれば、重ても御用に可立し」と申し出ている。そして有田からも水軍が九州に差遣されたようであるが、富上五兵衛もまたその中に参加した。当時船印として下付された日の丸の旗指物は、今なお湯浅の籔野の家に保存されている。

富上氏

播磨の国守 赤松則村(法名円心)の孫宮内少輔村上宗範の子、左京亮 村上則康が嘉吉元年(一四四一)富上と号して、貴志信濃守を頼り吉川に来住し、その後当地に定住したのであると伝えられる。 吉川には多くの一族がいる。