紀伊国湯浅の白樫氏:戦国の動乱を駆け抜けた一族

主家・畠山氏との決別と秀吉への帰順

紀伊国有田郡湯浅(現在の和歌山県湯浅町)を拠点とした白樫(しらかし)氏は、室町時代から戦国時代の終焉に至るまで、激動の歴史を駆け抜けた在地武家です。主家との決別、周辺豪族との死闘、そして天下人との駆け引きの末に迎えた悲劇的な最期は、戦国乱世における中小武家の生き様を鮮やかに映し出しています。

白樫氏は長らく紀伊守護・畠山氏の家臣として、湯浅の地に勢力を張っていました。しかし、その運命は天正13年(1585年)、羽柴(豊臣)秀吉による紀州征伐によって大きく揺れ動きます。当時の紀伊は、根来寺や雑賀衆といった強大な寺社・国人勢力が秀吉に抵抗の姿勢を見せており、白樫氏の主家・畠山氏も同様に反秀吉の立場をとっていました。天下統一を目前にする秀吉の大軍に対し、紀伊の諸勢力は存亡の危機に立たされます。

この国家存亡の岐路において、白樫氏は主家・畠山氏と袂を分かち、秀吉に内応するという重大な決断を下します。これは、旧来の主従関係を断ち切り、新たな天下人につくことで一族の存続を図るという、戦国武家ならではの現実的な生存戦略でした。この寝返りは、単なる裏切りではなく、滅びゆく勢力を見限り、新たな時代の潮流を見極めた政治的判断だったのです。

宿敵・湯川氏との死闘

白樫氏の寝返りは、周辺の豪族との間に深刻な対立を生みました。特に、同じく紀伊の有力国人であり、秀吉への抵抗を続ける湯川氏は、白樫氏を裏切り者と見なし、その討伐に乗り出します。

湯川氏は湯浅湾の南、日高郡を拠点としており、湯川氏の家臣である**崎山氏**が広川を挟んで白樫氏と対峙していました。

広川原の戦い

湯川氏配下の崎山(さきやま)氏は、広浦に30人ほどの家臣を置いていました。秀吉から恭順の書状が届くと、湯川氏は徹底抗戦を決意しますが、白樫氏をはじめとする神保・玉置(たまき)の3氏が秀吉に応じ旗揚げします。特に白樫氏の勢いはめざましく、有田川下流域の宮崎氏の領地を攻め、多くの寺社を焼き払った後、広の町へ向かいました。

広川の川原で白樫氏と崎山氏の武士が衝突し、わずか30人あまりの崎山方に対し、白樫方は多数の兵で攻めかかりました。激戦の末、崎山方は総崩れとなり、湯川氏の本拠地である日高の亀山城(現在の御坊駅裏の山城)へ退却しました。崎山氏の館を含む広の町は、白樫兵の放火により大きな被害を受け、「白樫、広の里にうちいり焼打ち乱暴いたしそうろう」と記録されています。

名島表の戦い

亀山城に戻った湯川直春は、崎山氏に300人の兵をつけ、白樫氏討伐を命じます。翌朝、湯川軍は広に戻り、八幡神社の石段前に集結。焼失した町の無残な姿に、一人の武将、岩崎甚助(じんすけ)が単騎で名島表(おもて)の見張り番をしていた白樫兵に討って出ます。甚助に続いた家臣たちは7つの首を討ち取りますが、報復として白樫方の150人ほどの武者に包囲されます。絶体絶命の窮地を、遅れて駆けつけた崎山弥五郎ら六、七十人の援軍が救い、激しい白兵戦が繰り広げられました。この戦いは湯川方の勝利に終わり、白樫軍は湯浅へと撤退しました。

白樫軍を破った湯川方では、今後の作戦が練られていました。岩崎甚助や崎山弥五郎らは勢いに乗じて白樫城への総攻撃を主張しましたが、湯川左太夫らは援軍を待つべきだと慎重な意見を述べます。しかしその最中、秀吉の軍勢が次々と湯浅に到着しているという見張りの報告が届きます。さらに、日高の亀山城から「白樫を放置し、直ちに戻るように」との命令が伝えられました。

亀山城では、すでに紀北一の強豪である根来衆が秀吉軍に敗れたとの知らせも届き、亀山城も小西行長率いる秀吉水軍の接近に晒されていました。直春は玉置氏のいる手取城へ援軍を送っていましたが苦戦が続いていました。秀吉軍が白樫氏や片田氏を先頭に、亀山城へ向かっていると知ると、直春は城に火を放ち、自害を偽装して200人の家臣とともに熊野方面へ落ち延びました。手取城を攻撃していた崎山一族も、亀山城の炎を見て諦め、湯川氏の後を追うように熊野へ退きました。こうして、4日間にわたる激しい戦闘は終わりを告げ、湯川氏は63年ぶりに広の地から姿を消しました。

この勝利は、白樫氏の秀吉への忠誠を証明する格好の機会となりました。紀州征伐が終結すると、秀吉は白樫氏の内応の功を高く評価し、5,000石という破格の知行を与えました。これは、地方の小豪族としては異例の厚遇であり、白樫氏が紀州の要衝・湯浅を抑える上で、いかに重要な存在と見なされていたかを物語っています。

豊臣家への忠義と一族の最期

秀吉の家臣となった白樫氏は、豊臣政権下でその地位を確立しました。しかし、その栄華は長くは続きません。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いを経て、世は徳川の時代へと移り変わります。

豊臣家への恩義を忘れない白樫氏は、元和元年(1615年)の大坂の陣において、迷うことなく豊臣方(西軍)として参戦しました。しかし、奮戦もむなしく大坂城は落城し、豊臣家は滅亡。敗軍の将となった当主・白樫只光(ただみつ)は、ひそかに富上五兵衛に頼って、故郷・湯浅へと落ち延びます。

そして、追っ手の迫る中、二人の女児を富上氏に預け後事を託し湯浅湾に浮かぶ鷹島へと小舟で渡り、豊臣家への忠義を貫いて静かに自刃したと伝わります。ここに、戦国の世を巧みで義理堅く生きた武家・白樫氏の歴史は幕を閉じました。

追記として、只光の長女は後に浪人・酒井祐節(ゆうせつ)に嫁ぎ、次女は福蔵寺に嫁したと伝えられています。男子のうち、主馬(しゅめ)および五郎兵衛の最期は不明ですが、弥四郎(やしろう)は後に藩主・徳川頼宣(とくがわよりのぶ)に召し出され、家人となりました。また、『南紀湯浅誌』には、只光が鷹島での自害を決意した際、富上五兵衛(とかみごへえ)に白樫の家を継ぐことを委嘱したと記載されています。

現代に伝わる白樫氏の記憶

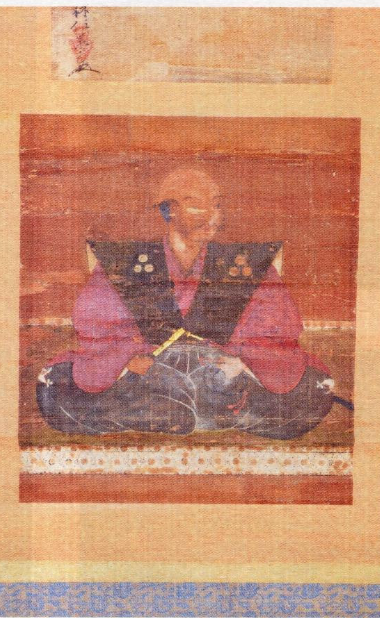

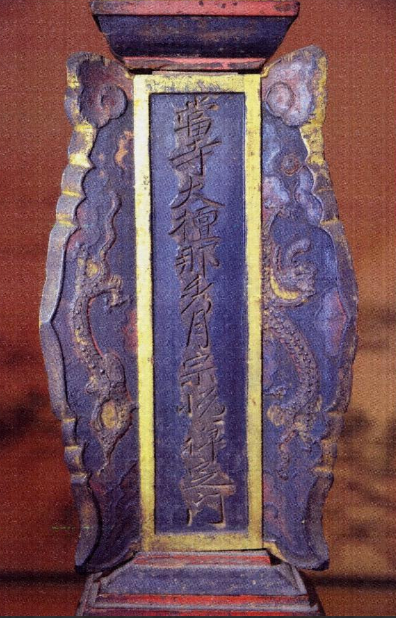

武家としての白樫氏は滅びましたが、その記憶はゆかりの寺社によって現代に静かに語り継がれています。

彼らが深く帰依した湯浅町の深専寺には、今も「白樫氏関係資料」として肖像画や位牌が残り、湯浅町の文化財として大切に守られています。それは、時代の荒波に翻弄されながらも、確かにこの地に生きた一族の証です。

そして、白樫氏が本拠とした白樫城。その跡地は現在、湯浅の町並みを見下ろす満願寺の境内となっています。往時の石垣や曲輪の遺構は失われましたが、この地に立てば、眼下に広がる湯浅の港と町を守り、戦国の世を駆け抜けた一族の姿を偲ぶことができます。