第一章:有田の地に根ざした宮崎氏

宮崎氏の始まりと地名の由来

宮崎氏の歴史は平安時代末期にまで遡ります。郷土史料『紀伊国続風土記』によると、彼らの祖である宮崎定範が嘉応元年(1169年)に有田の野村に城を築いたのが始まりとされています。

現在も有田市には「宮崎町」という地名が残り、その由来は、立神社や須佐神社といった「お宮」の先にある「岬」状の地形に由来するという説があります。実際に、紀伊水道を一望できる「宮崎ノ鼻」という岬も存在します。この地理的優位性は、宮崎氏が単なる農業を基盤とする豪族ではなく、海運と商業を掌握することで勢力を拡大したことを示唆しています。この地は、江戸時代には和歌山藩の防衛上も重要視されていました。

海運と商業で栄えた強固な基盤

宮崎氏の本拠地であった宮崎城は、有田市野127に所在したとされる平城です。彼らが支配した有田川河口の箕島は、海運と商業の中心地であり、特に「陶器商人」の活躍が特筆されるほどでした。宮崎氏が領有していたとされる「宮崎荘7箇所、3000石」という石高は、戦国期に独立した勢力として自立するに十分な経済力でした。

また、宮崎氏の菩提寺であった常楽寺(有田市箕島341)は、平安時代に開創された由緒ある寺院であり、彼らが武力だけでなく、文化的・宗教的な権威も有していたことを物語っています。

常楽寺

第二章:戦国の波に消えた悲劇の当主

宮崎隠岐守定秋と紀州攻め

宮崎隠岐守定秋は、豊臣秀吉による紀州攻め以前の宮崎城主であり、天正年間(1573年-1592年)に城を治めていました。彼が名乗った「隠岐守」という官職は、中世以降は名目的なものでしたが、宮崎氏が格式を重んじる名門であったことを示しています。

天正13年(1585年)、豊臣秀吉は紀州の独立勢力を一掃するために大規模な侵攻を開始。この「紀州攻め」の過程で、宮崎氏が領有していた「宮崎荘7箇所3000石」は没収されました。これは、全国統一という歴史の大きな流れの中で、地方の独立勢力が中央集権的統治に組み込まれていった典型的な事例です。有田市内の浄妙寺もこの戦火で焼失しており、宮崎城の落城が広範な戦乱の一部であったことが裏付けられています。

悲劇の伝承:夜泣き石と霞姫

宮崎城の落城には、悲しい「夜泣き石」の伝承が残されています。この物語には二つのバージョンが存在します。

- 伝説1:羽柴秀長が城主・隠岐守定秋の末娘である霞に横恋慕したが、霞は殿本帯刀輝綱と将来を誓った仲であったため、城を抜け出した。これに怒った秀長は宮崎城を焼き払ったという話。

- 伝説2:石田三成を通じて秀吉から霞を側室に迎える申し出があり、家中が紛糾する中、母の判断で城外に逃がされたという話。

どちらの伝承でも、落城後、霞姫が乳飲み子を抱えて夜泣き石の近くに現れ、入水自殺を図ったと伝えられています。この伝承は、単なる歴史的事実を越え、地域の人々の心に深く刻まれた物語として、今日まで語り継がれています。

夜泣き石(1枚目)

夜泣き石(2枚目)

第三章:大阪の陣を駆けた英雄の物語

宮崎定直:大阪の陣を駆けた剣豪

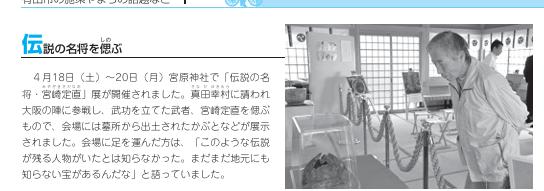

宮崎定直は、宮崎隠岐守定秋の三男とされる剣術の達人です。地域に伝わる伝承によると、彼は大阪の陣において豊臣方として真田幸村に請われ、一方の旗頭として奮戦し、数々の武功を立てたとされています。

しかし、歴史資料を精査すると、真田幸村に仕えたとされる人物の中に、紀州出身の人物や宮崎定直の名は確認されていません。この伝承は、没落した宮崎氏の武威を象徴的に回復させるための、地域固有の英雄譚である可能性もあります。

宮崎定直

太刀宮神社に伝わる伝説

太刀宮神社の伝承では、定直が大阪の陣から有田に戻る途中、追手に襲われた際に、彼の腰の太刀が自ら鞘を抜け出し、敵を切り倒したと伝えられています。この伝説は、定直が単なる剣豪であったという人物像をさらに強調し、宮崎氏に神聖性を付与する役割を果たしています。現在もこの神社には木刀を奉納する習慣が残っています。

太刀の宮 縁起

この宮は、猿田彦命(さるたひこのみこと)を祭る小社であるが、その昔、元和の始め(1615年)の大阪夏の陣の砌(みぎり)、当有田市野に在った宮崎城主宮崎隠岐守定秋(みやざき おきのかみ さだあき)の三男宮崎三郎右衛門定直(さぶろううえもん さだなお)は泉州谷川(たがわ)に住していた処、真田幸村(さなだ ゆきむら)の招きに応じ大阪城に入り秀頼(ひでより)の旗下に属していた。淀君(よどぎみ)の思召(おぼしめし)宜(よろ)しからず、依て夜陰に紛れて城を脱出、宮原の荘に在る姉婿則岡勘解由左衛門(のりおか かげゆざえもん)を頼って道を急ぐ。この祠の前まで来ると日も暮れ、暫(しばら)く休息しようと腰を下ろすと、疲労の余り不覚にも寝入ってしまった。夢現(ゆめ うつつ)の中に追手迫り来り襲いかかる。防ごうと思うが身体自由にならず、最早これまでと思う時、腰の太刀自然と抜け出し、大勢の相手を切倒す。夢は醒め辺りを見ると、死人数多く太刀は二つに折れている。不思議に思い、太刀を拾い上げると元の如く継(つな)がった。定直は今見た現実の正夢にあらたかな神明の加護と剣の威徳に恐れ畏(かしこ)み、早速その刀を「折継丸(おれつぐまる)」と名付け、この祠に奉納した。その後、里人等この祠を「太刀の宮」と称えるようになり、病気平癒や災難除けの祈願をするたびに、木刀を奉納する習慣となり今日に至っている。

宮崎定直は泉州へ帰らず、則岡宅に閑居、元和5年(1619年)に36才にて病没す。墓碑は宮原町新町(しんまち)井山の中腹に現存している。

平成十一年三月

有田市教育委員会

太刀宮神社(1枚目)

太刀宮神社(2枚目)

定直の兜は墓所から発見されたと有田市の広報に出ていました。泉南へ養子に行ったという話を聞き、野村【宮崎】落城が1585年で、夏の陣が1615年と考えると、定直は落城時には幼かったこと、そして三男だったことから、事前に家系を維持するために他家へ預けられたという見方もできますね。泉州谷川が岬町の谷川瓦に関係があり、根来寺の多宝塔や旧和歌山県会議事堂も谷川瓦だったという話は、和歌山と様々な繋がりを感じさせてくれます。また、則岡宅に閑居したという話で、今も残っている姓が出てくると、信憑性が高く感じられて筆者もわくわくしますね。

史実と伝承の対比

| 種別 | 項目 | 内容 | 根拠 |

|---|---|---|---|

| 史実 | 宮崎氏の出自 | 平安時代末期に野村に城を構えた | 『紀伊国続風土記』 |

| 史実 | 経済基盤 | 海運と商業を掌握した豪族 | 『紀伊国続風土記』 |

| 史実 | 領地 | 宮崎荘7箇所3000石を領有 | 後世の資料 |

| 史実 | 領地没収 | 天正13年(1585年)、豊臣秀吉によって接収 | 後世の資料 |

| 史実 | 文化財 | 旗指物(常楽寺)、墓碑(定直) | 有田市指定文化財 |

| 伝承 | 夜泣き石の物語 | 隠岐守定秋の娘・霞の悲恋 | 「紀州民話の旅」、『有田市誌』 |

| 伝承 | 定直の大阪の陣参戦 | 真田幸村に請われて参戦 | 太刀宮神社伝承 |

| 伝承 | 太刀宮神社の伝説 | 疲労した定直の太刀が自ら敵を切り倒す | 太刀宮神社伝承 |

| 伝承 | 宮崎城の焼き討ち | 羽柴秀長が横恋慕で城を焼く | 「紀州民話の旅」 |

第四章:現代に生きる宮崎氏の足跡

宮崎氏は、豊臣秀吉による領地没収という悲劇的な歴史をたどりました。しかし、その物語は地域の共有財産となり、現代まで生き続けています。

- 宮崎城跡と常楽寺の旗指物:宮崎氏がかつて本拠とした宮崎城跡は有田市野127にあり、菩提寺である常楽寺には、室町時代の「宮崎氏所用 旗指物」が市指定文化財として残されています。これは宮崎氏が戦国期以前から武威を誇っていたことを示す貴重な物的証拠です。

- 文化財として受け継がれる歴史:宮崎定直の墓碑 や、常楽寺の旗指物など、宮崎氏ゆかりの史跡や文化財は、有田市によって大切に保護されています。

- 地域に息づくアイデンティティ:夜泣き石 や太刀宮神社 といった伝承の地は今も大切に守られ、有田市の野地区や新堂地区には、宮崎姓を持つ人々が多く居住しているとされています。

これらの事実は、宮崎氏の歴史が単なる過去の記録ではなく、現代に生きる人々のアイデンティティの一部となっていることを示しています。

まとめ:史実と伝承の織りなす歴史

宮崎直定(定直の父)が宮崎慶真の子とされるが、『有田市誌』所収の系譜や『古今采輯』には湯河直光の子とあり、この話になると又ややこしくなるので置いておいて、宮崎氏の歴史は、豊臣秀吉による統一という大きな歴史の流れに翻弄されながらも、宮崎定直の英雄譚や霞姫の悲恋といった「物語」によって、単なる没落の歴史にとどまらない奥行きを獲得しました。

史実と伝承、この二つの側面を同時に見つめることで、宮崎氏の歴史をより深く理解することができます。彼らの物語は、過去の栄光を失った一族の誇りを再構築し、地域住民の心に深く刻まれる文化的装置として、今日まで生き続けているのです。