顕国神社は一般に湯浅の大宮さんと呼ばれている通り、古くから有田地方における名社の中で、その秋の祭典は近隣地域で第一の大祭です。

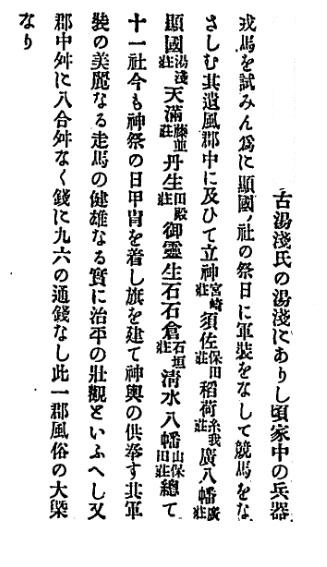

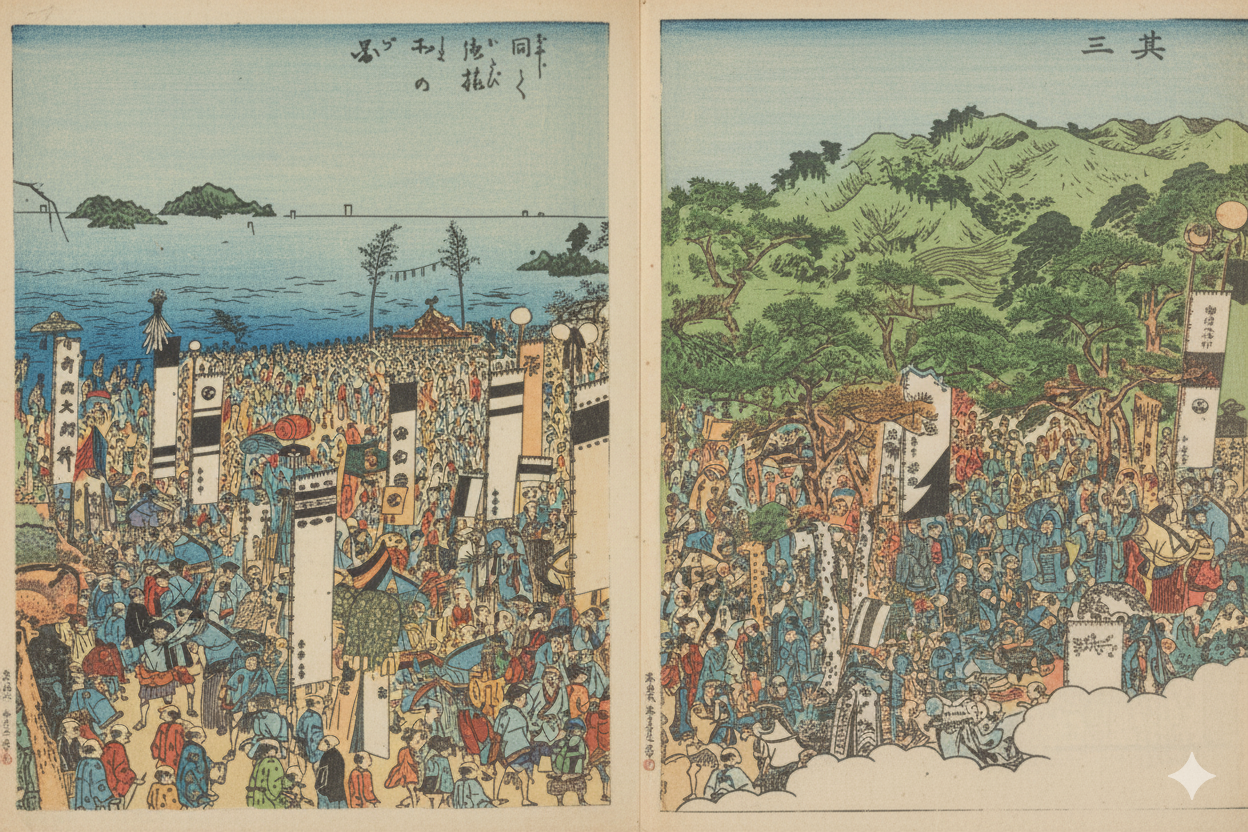

湯浅町内から出された二十いくつかの組馬(くみうま)(町馬ともいう)は、流鏑馬(やぶさめ)と称して、古代の様式によって飾り付けられ、きわめて荘厳な行列を造りました。したがって、この祭典には厳格な作法(法式)が設けられていました。

流鏑馬の様子。騎馬武者が観衆の中を疾走しています。(画像:紀伊国名所図会を彩色)

慶応二年(1866年)の定書にみる厳格な法式

慶応二年(1866年)の宮下役人による定書(さだめがき)には、次の条項が列記され、厳格に守るべきものとされていました。

| 条項(現代文翻訳) | 原文 |

|---|---|

| 一、 当社の祭礼中、馬上で煙草を吸ったり、頬被りをしたりすることは一切してはならない。 | 一、当社祭礼中馬上にてくはへきせる頬かむり皆致間敷事 |

| 一、注連縄(しめなわ)の内側へ馬を入れてはならない。外側で乗り出すようなことがあれば、馬を引き戻し、全ての馬を列から下げなければならない。 | 一、注連縄の内へ馬を入べし外にて乗出候ハ、馬を引戻し総馬に引下げ可申書 |

| 一、 初日(祭礼一日目)は騎手(乗人)は袴(はかま)を着用して乗らなければならない。 | 一、初日は乗人袴にて乗り可申事 |

| 一、番付(出走順)に入っている馬を競走させてはならない。馬を走らせて乗り出すことは全て禁止する。もし乗り抜けた(暴走した)場合は、騎手はもちろん、その馬主も同罪となるべきこと。 | 一、番付を入馬駈させ申間敷事、馬を引かけ乗出候事皆致間敷候 若乗抜候ハヾ乗人は不及申其 馬主左様かもふべき事 |

| 一、騎手(乗人)が乗り換えをする際は、下地の装束(着物)に着替えなければならない。馬上で装束を脱いではならないこと。 | 一、乗人乗替りハヾ下地の装束着替可申候馬上にて装束ぬき申間敷事 |

| 一、 騎手(乗人)が降りた馬だけを(列に)登らせてはならない。 | 一、乗人おり馬ばかり引登せ申間敷事 |

| 一、神輿渡御(おわたり)の際は、神馬(しんめ)・組馬ともに手配を行い、四つ時(午前10時頃)までに打ち揃えなければならない。 | 一、御渡の節神馬組馬共手廻いたし四ッ時迄に打揃可申事 |

(右の条々は心得違いのないよう、固く守るべきものである。 慶応二年 宮下役人)

---箱組(はこぐみ)の役割と祭礼の費用

箱組と箱親

湯浅町内から出される組馬の各組を「箱組」といい、箱組ごとに「箱親(はこおや)」がいて、箱組の管理にあたっていました。毎年の馬宿(うまやど:馬を預かり準備をする家)の当番を定めることも箱親の勤めでした。

流鏑馬仲間の定書(天保五年)の一部抜粋

祭礼に必要な各箱組の負担は、それぞれの家柄に応じて、本株(ほんかぶ)と半株(はんかぶ)の区別がありました。天保五年(1834年)9月の鍛治町(かじまち)(御旅町とも称した)の箱組帳には、流鏑馬仲間の定書があり、顕国神社の祭礼の古式慣例を知るための資料として抄記されています。

| 条項(現代文翻訳) | 概要 |

|---|---|

| 一、 代神(だいしん)御祭礼の馬出しの儀式は、昔からの法式に定まっている通り、永久に乱れなく守り続けるべきこと。 | 古式厳守 |

| 一、 両祭礼の本役(主たる役割)負担金(掛銀)は、7月に銀2匁、9月に銀3匁である。火の用心のための家も負担金を出す。 | 費用負担 |

| 一、小奉加(こぶが)(少額の寄付)の取り集めは、7月と9月の朔日(ついたち)に、定められた箱組の全員が立ち会い、世話をする。 | 寄付の集金 |

| 一、 馬を借りることについては、当番の自由な判断で借り受ける。 | 馬の手配 |

| 一、 祭礼の前日、馬宿から箱組仲間へ警護に出てもらうことを伝える。身分の上下に関わらず全員が務め、都合が悪い場合は代人を立てる。 | 警護の義務 |

| 一、籤(くじ)取りは御祭礼の翌夜、順番の箱親方にて行う。籤は1・2・3番と取っておき、当番に支障が生じた場合は2・3番のどちらかへ譲る。 | 当番決め(籤) |

| 一、諏訪社(すわしゃ)の祭礼も同様である。 | 他社との共通事項 |

顕国社御祭礼の定められた費用一覧(天保五年)

顕国神社御祭礼の際の、役割ごとの金銭および物品の支給額が定められていました。

| 役割 | 費用(銭・銀) | その他支給品 |

|---|---|---|

| 馬代 | 銀 弐拾匁(20匁) | - |

| 乗人(騎手)へ | 銀 五匁(5匁) | 半紙 壱帖 |

| 口取(馬を引く人)へ | 銭 四目(4目) | 半紙 壱帖 |

| 雇口取(雇いの口取)へ | 銭 八目(8目) | - |

| 矢取(やとり)へ | 銭 壱目(1目) | 足袋 壱足、半紙 半帖 |

| 御帑揃(おたからそろえ) | 銭 壱目(1目) | - |

| 御幣切(ごへいきり) | 銭 壱目(1目) | 大半紙 半帳、米 三合三勺、苧(お:麻の繊維) 一詰 |

| 幟持(のぼりもち)へ | 銭 壱目(1目) | - |

| 機留(はたどめ) | 銭 壱目(1目) | - |

※ 鏡餅納 弐斗(2升)は、本役へ配られ、半役へも同様に配られました。小奉加(少額の寄付)にも、残りの餅(小切)が配られました。

※ 本役・半役へも的入れの餅などが配られるはずでした。

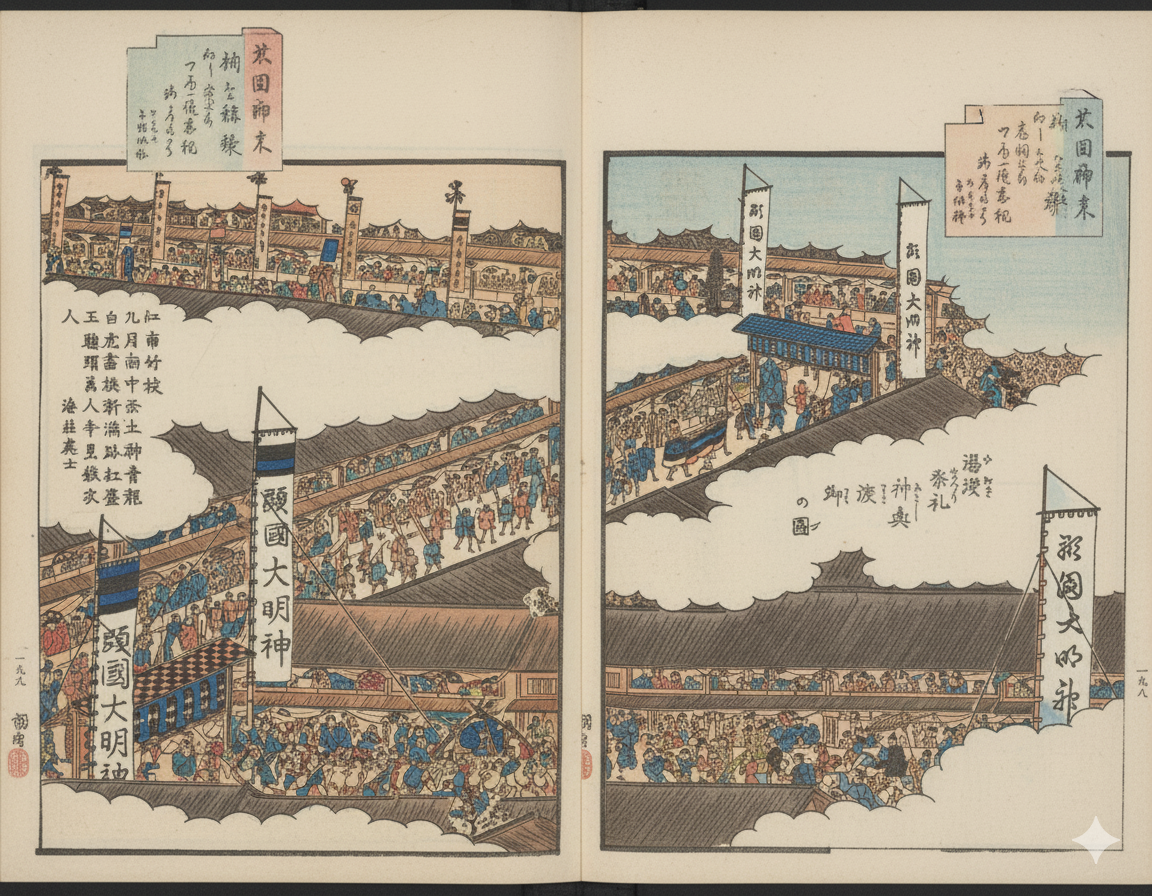

神輿の渡御(みこしのとぎょ)

祭りの期間と行事

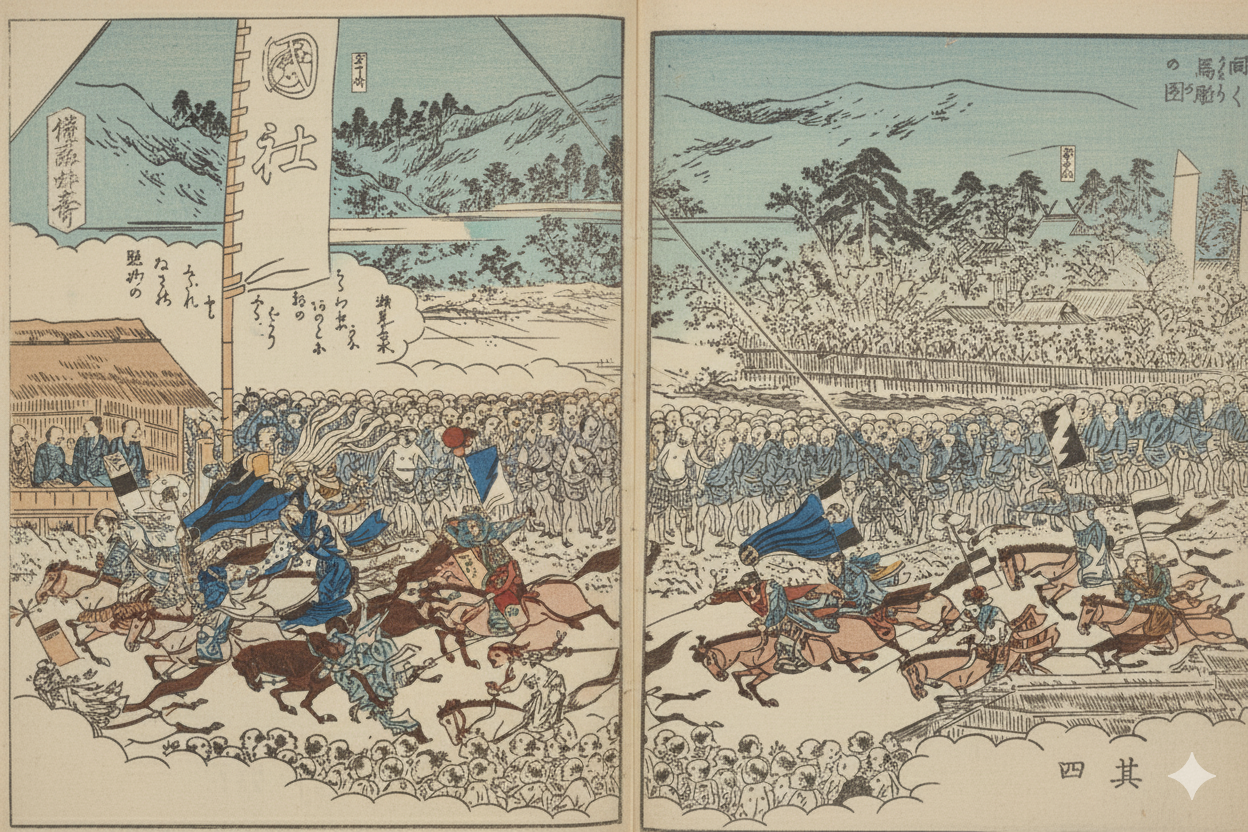

湯浅祭は10月16日の幟立て(のぼりたて)(神社の名を記した大幟を渡御の道筋に立てる)で始まり、19日の裏祭りで終わります。

古式によれば組馬(若衆馬とも称された)は、17日の宵宮(よいみや)に馬入り(馬宿への飾り付け)を行い、午後には鳥居前の馬場で「アラオイ」と称する**競馬(けいば)**の催しがありました(この競馬は近年廃止)。

湯浅の町並みや賑わいの様子。大幟が目立ち、多くの人が集まっています。(画像:紀伊国名所図会を彩色)

祭礼当日(18日)の行事:的入れと渡御

18日の祭礼当日、午前9時ごろから各町の組馬は組内の家々へ「的入れ(まといれ)」を行います。華美を尽くした飾り馬に跨った騎手は、小手・脛当で身を固め、金銀の刺繍を施した真紅の**母衣(ほろ)**を負い、さながら源平時代の若武者のようです。騎手が**扇の根尻**で的を打つ慣例は、流鏑馬の**古式**を伝えるものです。

【昔の祭りの図会です】 馬宿で馬の準備をする様子。武具などが飾られています。(画像:紀伊国名所図会を彩色)

午後は、これらの飾りたてられた組馬(約23~24頭)や**客馬**(番外の馬)が顕国神社の松原に集まり、渡御の時刻を待ちます。明治24年(1891年)秋の祭礼では、組馬と客馬合わせて90頭にものぼったとされ、昔の盛大な祭典が想像されます。

神輿渡御の行列と役割

神輿の渡御は午後2時ごろに始まり、御戻りは日没に終わります。渡御の行列順序は時代によって多少の違いがあります。

嘉永四年(1851年)『紀伊国名所図会』による行列順序

馬(神馬、客馬、組馬) → 神鼓榊(しんこさかき) → 御供物箱(ごくもつばこ) → 巫女(みこ) → 鬼(おに) → わに → 獅子(しし) → 楽人 → 神宝 → **神輿(みこし)** → 神主

※近年に至っては、神宝・楽人は見られなくなりました。

渡御行列の主な役割

- 組馬:矢取りと称する美しく仮装した二少年が従えます。

- 鬼・わに: 各所で獅子退治の技を演じながら、神輿の道先案内をします。

- 鬼は天狗のような鼻の高い仮面、わには牙のある仮面をかぶり、滑稽な踊りを演じます。

- 神主: 騎馬で渡御の殿(しんがり:最後尾)を務めます。

この祭典は、実に雄壮(ゆうそう)・華美(かび)・荘重(そうちょう)を兼ね備えた稀有(けう)なものでした。

道順と簡略化

渡御の道順は、馬場から南道に入り、本町を西進、深専寺前から鍛治町を経て北に進み、北町を西に転じて、北恵比須神社(きたえびすじんじゃ)西北の海浜に設けられた御旅所(おたびしょ)に至ります。御戻りは渡御の順序を逆にして帰ります。

大東亜戦争(第二次世界大戦)以後、祭典を荘重にしていた神宝と楽人が省略され、いくぶん寂しいものとなりました。

しかし、その後、神輿渡御の順序は時代と共に異変があり、必ずしも一定ではありませんでした。古典を生命とする祭典がますます簡略化していくことは惜しいことです。

神輿の代替

荘重に扱うべき神輿の取り扱いについても、やや残念な点があり、近年損傷が著しく、その修理も容易ではない状態でした。そのため、昭和29年(1954年)7月の若宮神社の祭典以来、損傷した神輿に代えて、子供みこしを新しく作り、これを使用することになりました。