湯浅十二人衆

— 紀州湯浅の歴史を支えた旧家名門 —

歴史の情景

【顕国神社での12人衆が神事や儀式に携わる想像情景】

十二人衆の格式

【湯浅十二人衆】は、単なる有力者ではなく、村の秩序を司る特別な存在でした。

江戸時代寛永の初めごろから、**毎年正月九日**に**顕国神社**で、十二人衆が**主座**に着席することが慣例となっていました。

彼らの次に、**湯浅・山田・青木・吉川・栖原、五カ村の百姓**が列座したという事実は、 十二人衆が**氏神社の座格を有していた**ことを示しており、地域社会における彼らの格式と権威を明確に物語っています。

※ この慣例は寛文にいたって廃せられました。

— 筆者所感 —

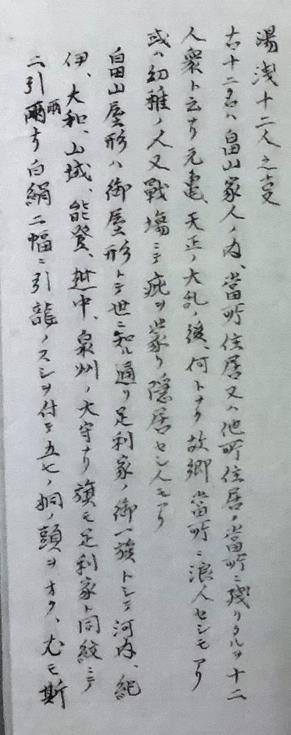

『南紀湯浅誌』原本からの抜粋 (タップで拡大)

『南紀湯浅誌』原本写真 (その一)

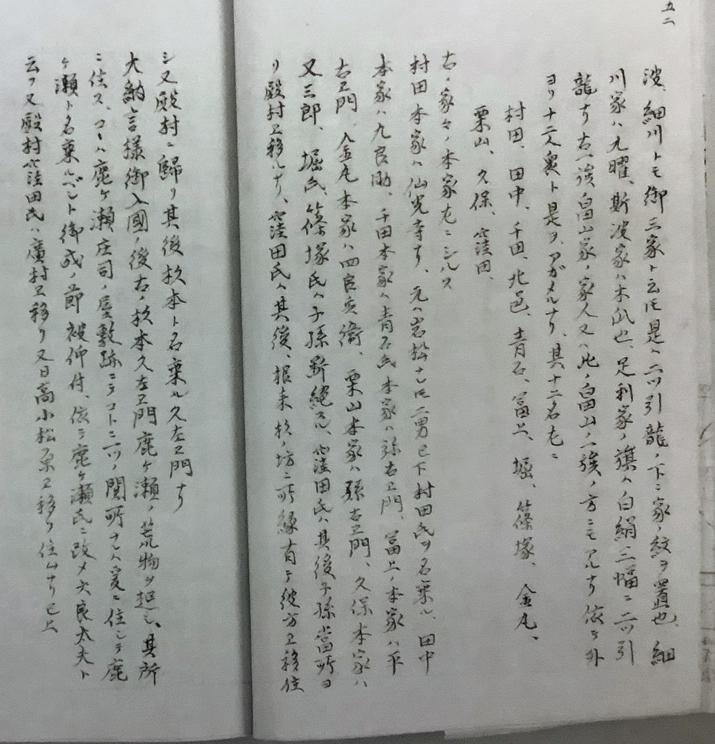

『南紀湯浅誌』原本写真 (その二)

湯浅町誌より抜粋(全文)

湯浅十二人衆

高城城主畠山氏の家人の内で、高城陥落後帰農して、湯浅に居住したものの主なもの十二人を、湯浅十二衆と称した。これらはもと畠山氏の家人として、有力な武人であったが、元亀天正の戦国時代以後は一時浪人となり、江戸時代に湯浅に安居して、旧家名門を持続してきたものである。いわゆる十二人衆とは

村田、田中、千田、北村、青石、

富上、堀、篠塚、金丸、栗山、久保、窪田

の十二氏で、窪田氏は根来寺の杉の坊に移住したが、後殿村に帰って杉本と称し、徳川頼宣の紀州入国の後、鹿ヶ瀬庄司の故地を賜わって、鹿瀬氏を名のることになった。

村田氏はもと畠山家の一族岩松氏で、仙光寺の開基である。堀、篠塚は本家が断絶した。

南紀湯浅誌によると、江戸時代寛永の初めごろから、毎年正月九日顕国神社で、十二人衆が主座に着席し、湯浅・山田・青木・吉川・栖原、五カ村の百姓が、その次に列座するのが慣例であった。十二人衆は氏神社の座格を有していたのであるが、この慣例は寛文にいたって廃せられた。