はじめに:天保国絵図とは

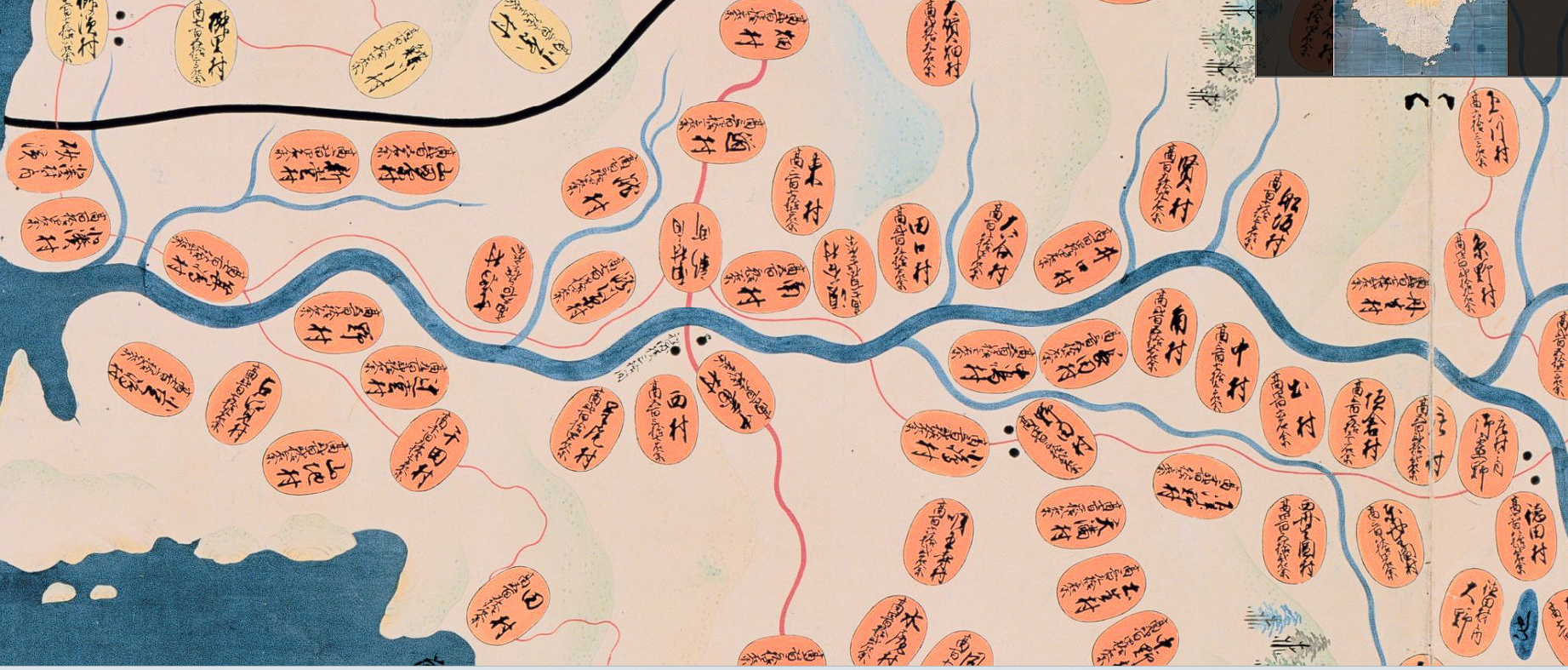

天保国絵図(1838年完成)の紀ノ國(紀伊国)は、江戸時代後期の紀州藩の領域を詳細かつ系統的に把握するために作成されました。特に有田郡から読み取れる事柄は、当時の行政・経済・地理的な実態を知る上で極めて重要です。

【資料の出典】

この考察で取り上げている紀伊国絵図は、以下の国立公文書館デジタルアーカイブで、原本を詳細にご覧いただけます!

天保国絵図「紀伊国」

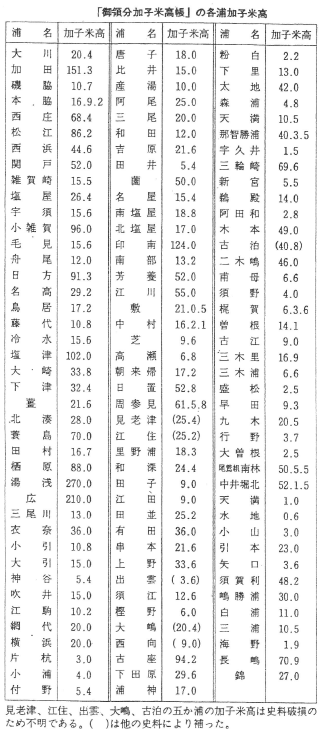

そして、紀州藩の経済力の根拠となるのがこちらです。

紀伊国郷帳

※本ページでは地図画像を掲載予定です。上記リンクからぜひ原本をご覧ください。

筆者注釈: 紀州藩は「55万石」と言われますが、この「石高(こくだか)」は、現代でいう藩の経済力(GDPのようなもの)を示す重要な指標であり、郷帳にはその詳細が記載されています。藩はこれをベースに村々から年貢(主に米)を徴収し、家臣である武士は、その米(俸禄米)を給料として受け取り、換金して生活費に充てていたのです。ただし、紀州藩は現在の**和歌山県**だけでなく、**三重県の中南部**(主に紀伊半島南部)も領地だったことを理解しておかねばなりませんね。また、上に示した**加子米(かしこく)**のように、漁獲高に基づいた税収も、海に面した紀州藩にとっては重要な収入源でした。

有田郡の絵図から「深掘り」して読み取れる主な情報

1. 財政のヒミツ! 石高(経済力)と村の配置

絵図の最も大きな目的は、幕府や藩が**「この地域をどれくらい支配していて、どれくらいの収入(生産力)があるか」**を正確に把握することでした。有田郡の部分からは、当時の経済状況が詳しくわかります。

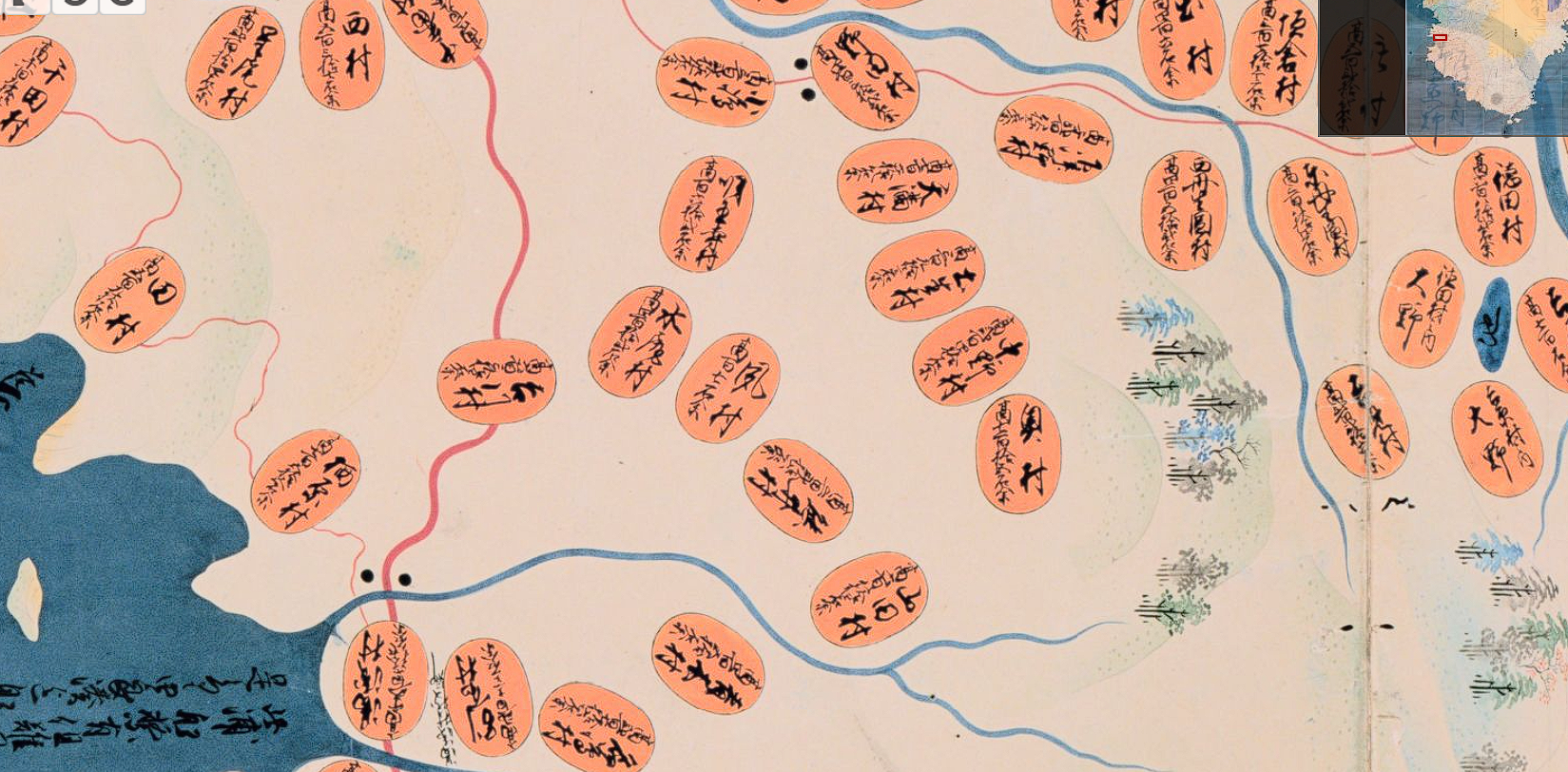

- 郡全体の石高と村の数: 絵図に書かれた総石高を見れば、有田郡が紀州藩の中でどれくらいの**経済的地位**にあったかが一発でわかります。

- 村ごとの経済力: 村の名前と、色分けされた枠内の石高(お米の収穫量に基づく経済力)を見ることで、有田川流域の平野部や湯浅・広川などの主要集落と、山間部の村々で**どれだけ生産力に違いがあったか**が地図上で確認できます。これは当時の人口の集まり方とも関係しています。

2. 地形と交通! 険しい山と重要な道・港

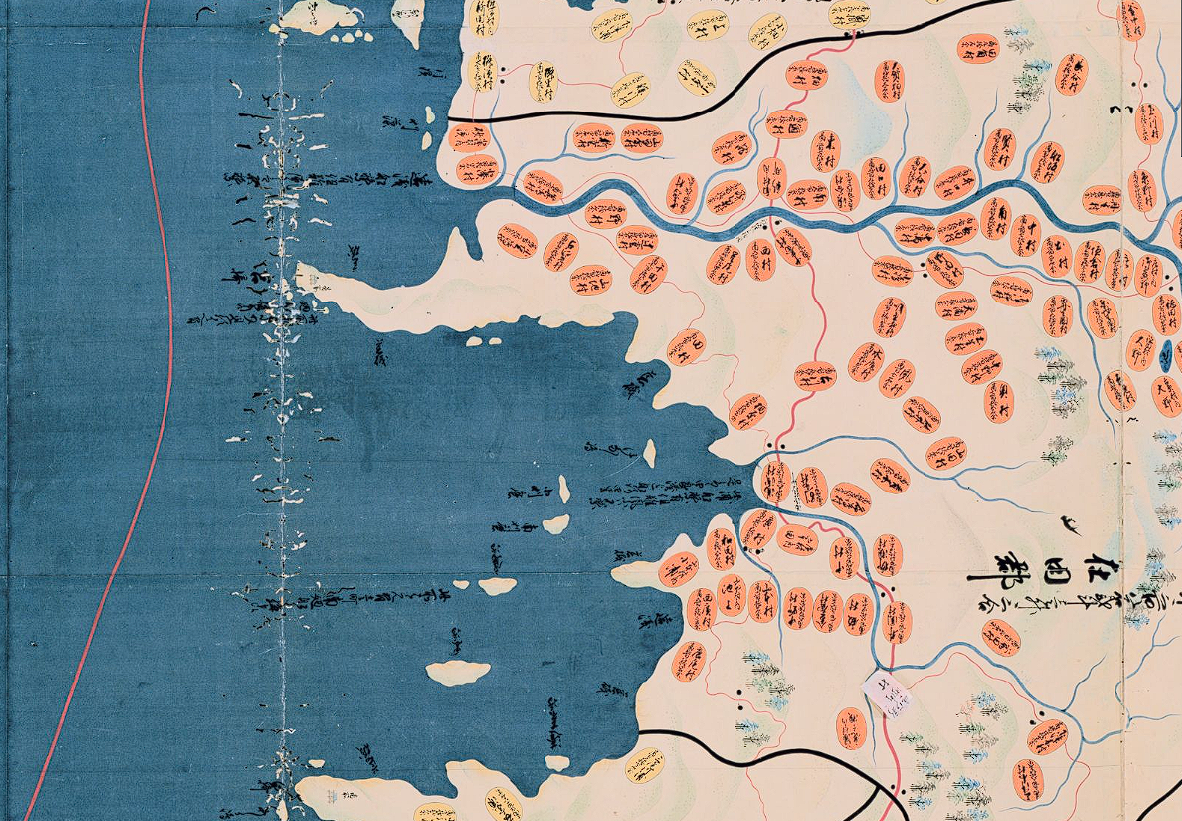

国絵図は、その土地の**地形や道がとても正確に描かれています**。これを見ると、当時の人々がどのように自然を克服して暮らしていたかがわかります。

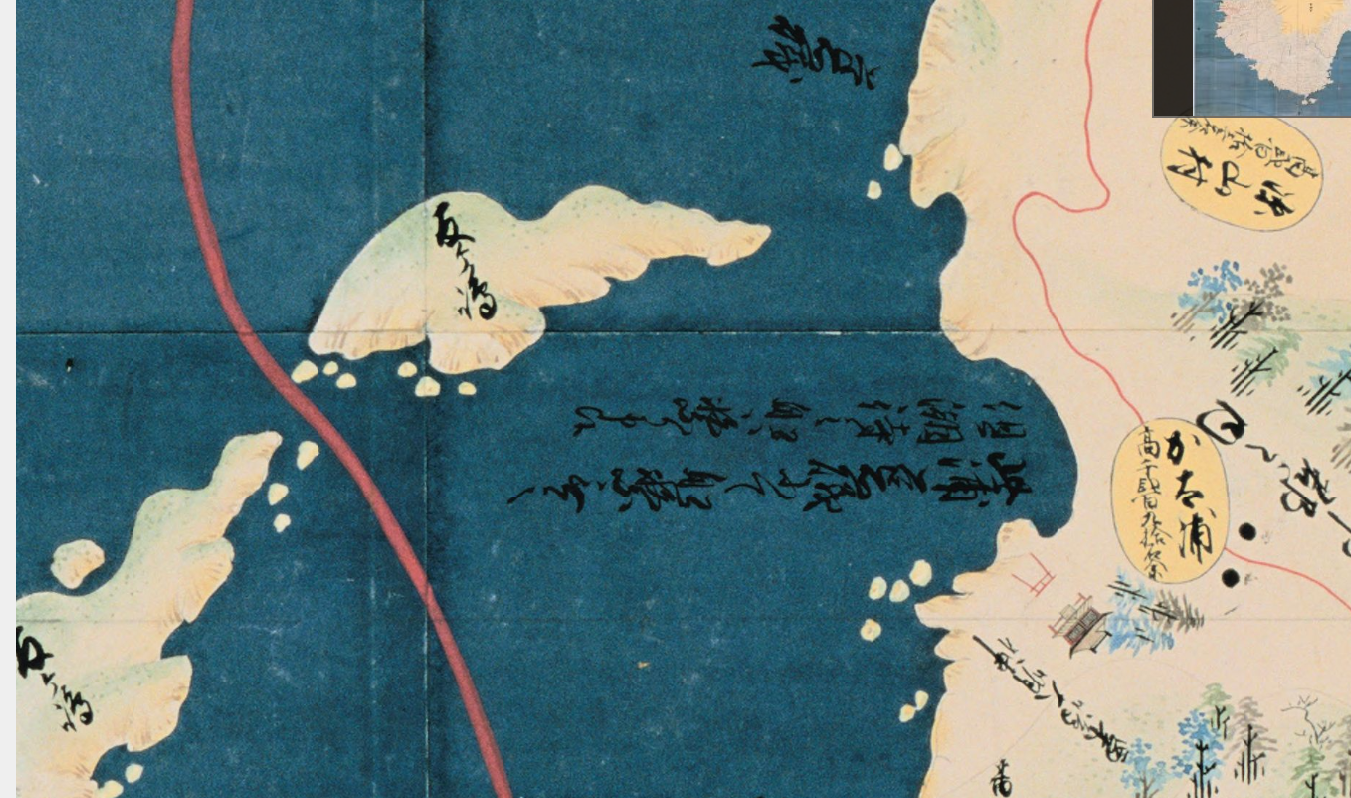

- 険しい地形の描写: 有田郡の山々が墨線で細かく描かれており、**山が海岸近くまで迫っている様子**がよくわかります。この地形のおかげで、人々の生活エリアが平野部に限定されていたことが裏付けられます。

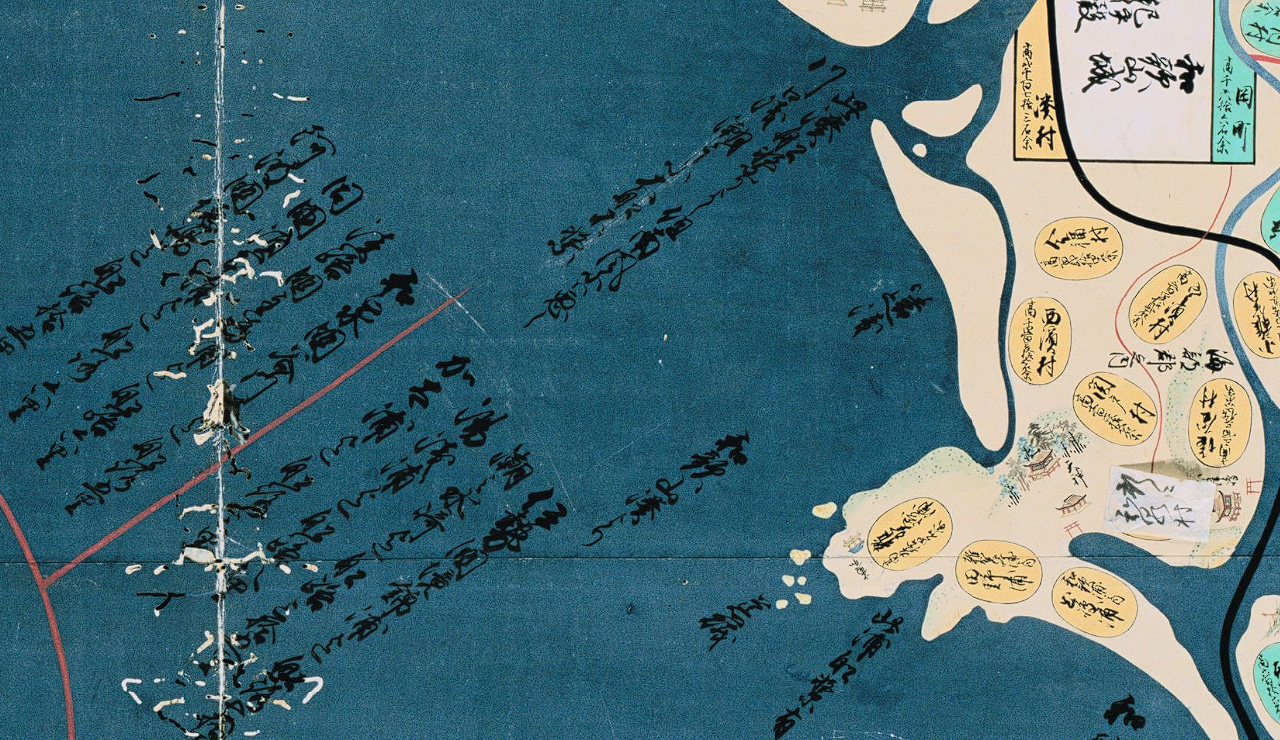

- 主要な交通路と拠点: 熊野街道などの**重要な街道**のルートが示され、道路沿いの**一里塚(黒丸)**の位置から、道の整備状況が確認できます。 また、有田川や**湯浅湊**などの港が描かれていれば、そこが物資を集めたり運んだりする**海上交通の要衝**としていかに重要だったかが読み取れます。

3. 時代背景! 藩が本気で「調べた」資料

この天保国絵図は、江戸幕府の**天保の改革**が進められ、紀州藩が『紀伊続風土記』という巨大な地誌を作るために調査をしていた、まさにその頃に作られました。

- 国土調査の集大成: この絵図は、藩が**「ウチの領土の隅々まで、正確な情報(石高や道の管理状況)を知りたい!」**という強い思いのもと、村々からの情報収集と現地測量に基づいて作成された、**行政のための超重要な資料**なんです。

要するに、この絵図を読み解くことは、当時の紀州藩が、税収の土台である石高の確認や、交通路の維持管理など、**厳しい藩財政を支えるための切実な行政的な視点**を理解することにつながるわけです。

筆者の所感:地名が教えてくれる昔の姿

天保国絵図を見ていて個人的に楽しいのは、**昔の地名が今の地名とほとんど変わっていないこと**です!地名と現在の地図を照らし合わせるだけで、当時の交通や流通の様子が鮮やかに浮かび上がってきます。特に有田(在田)郡の陸路を追うと、そのルートが明瞭にわかりますね。

熊野古道(幹線道路)のルート考察

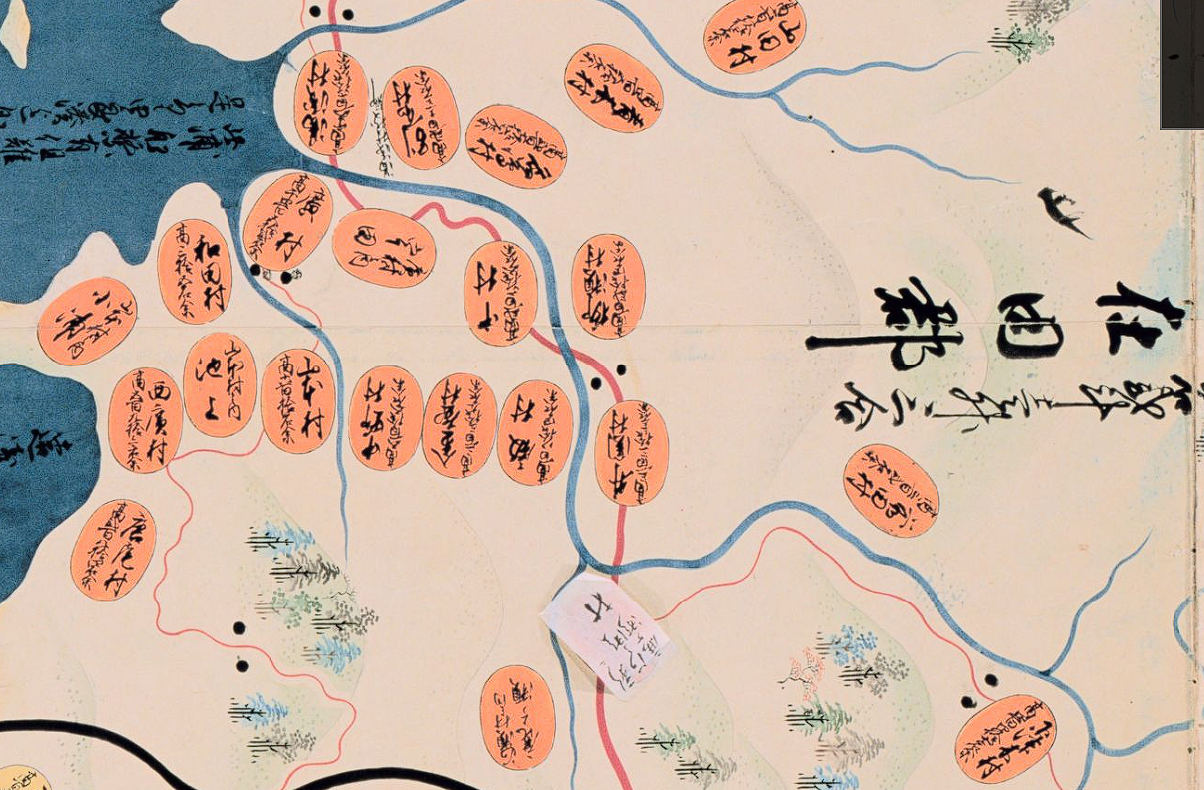

絵図に描かれた陸上交通の経路からは、当時の幹線道路、特に熊野古道(熊野街道)のルートが具体的に把握できます。

- 新町から糸我(中番)へ。

- 峠を越えて吉川に降り、山田川の手前に一里塚が確認できます。

- そこから湯浅村へ入り、次の地名は読み取りにくいものの、「広村の内 宮田」とあります。(※注1)

- さらに中村(東中)から一里塚を通り、井関へ。

- 紙で補修された箇所の後、左手には鹿ヶ瀬があり、一里塚を二つ経て原谷へと至るルートが確認されます。

海上・側道の重要性

一方で、この絵図から、物流の主流が陸路よりも海上輸送にあったことが一目瞭然であり、江戸時代の流通の様相を垣間見せています。陸路の側道や脇道は、主に海岸線に沿って整備され、**日高**・**御坊**方面へと繋がっていたと推測されます。

【地名の読み方に関する注釈】

- (※注1)広村の内 宮田:これは、現在の**広川町の宮の田**付近を指している場所もしくは地名と思われます。この「宮田」が、八幡宮などの神社の領地(田圃)であった可能性も示唆されます。

- 一里塚:街道沿いに一里(約4km)ごとに築かれた塚。旅の目印や距離の目安とされました。絵図では「黒丸」で表示されています。

- 湯浅湊:湯浅の港。物資の集積地や海上交通の要衝として機能していました。

【資料画像】天保国絵図 紀伊国・有田郡の切り抜き

筆者の考察で使用した、有田郡の主要な部分の切り抜き画像を以下に掲載します。**画像をクリックすると拡大表示されます。**

【有田の皆様へ】

この天保国絵図をご自身の地域の地図と照らし合わせてみるのは、大変興味深く、楽しい作業です。ぜひ、かつての有田の姿を地図から読み取ってみてください。

もし、絵図にある「読めない漢字」や「読み取りにくい地名」がありましたら、遠慮なく教えてください。皆様と一緒に解読し、考察を深めていきたいと思います。

連絡先メールアドレス: yabuno@denken-yuasa.sakura.ne.jp