湯浅氏の光と影:『湯浅景基寄進状』に刻まれた一族の分裂と再興

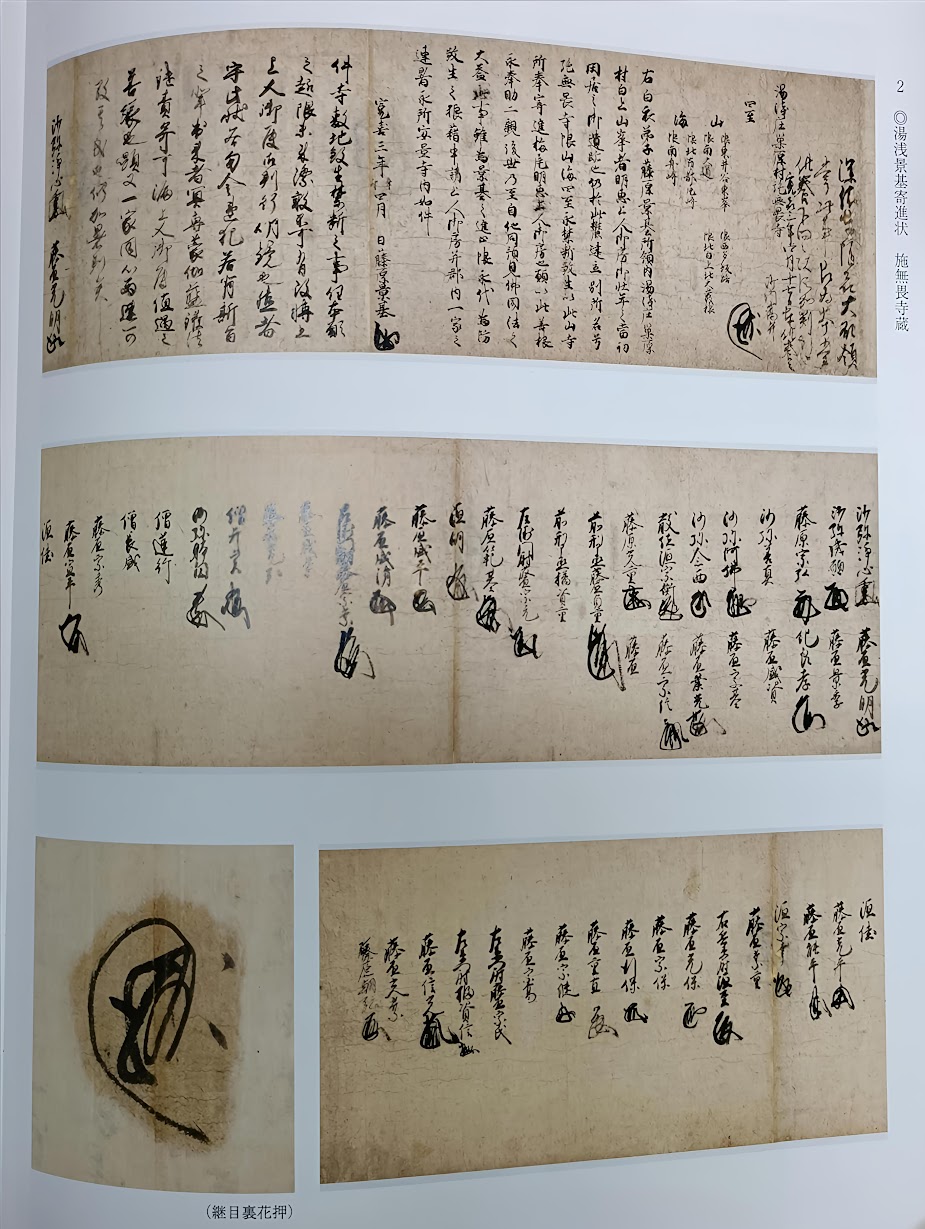

湯浅氏の歴史を紐解くとき、とりわけ管理者を惹きつけるのは、在京御家人湯浅氏の六波羅探題の軍事力の中核たる**「京都篝屋警護」の記録、そして一族の葛藤と再編を物語る「湯浅景基寄進状」**に他なりません。特に後者は、かの高僧・明恵上人(沙門高弁)を核として一門の結束を誓う貴重な三部からなる書状が今も光を放っています。

この寄進状から浮かび上がるのは、単なる寄進の事実以上の、当時の湯浅一族の生々しい内情です。宗重の嫡男であり湯浅荘を継いだ宗景の子・景基と、その叔父にあたる明恵上人の関係。一方で、湯浅党の棟梁としての実権を握りつつあった庶流・保田湯浅氏の宗光と、彼を取り巻く子や兄弟たち。この三者の関係が織りなす綾の中に、湯浅党が直面していた内部の危機が克明に見て取れます。

承久の乱、そして新しき惣領の誕生

一族の運命を決定づけたのは、言うまでもなく**「承久の乱」でした。この大乱を前に、湯浅一族は進むべき道を巡って分裂の危機に瀕します。始祖・宗重の代から神護寺の文覚を外護し、その文覚を弾圧した後鳥羽院に対抗する形で、いち早く幕府との結びつきを強めた保田の宗光**は、本宗家が傍観を続ける中、その政治的地位を確固たるものにしていきました。

乱から10年が経過した寛喜3年、宗光が惣領の地位を確立し、新たな一族体制が築かれつつありました。これを証明するのが、一族49名が**「一家同心」**の誓いのもと連署した記録です。その筆頭に名を連ねるのは、他ならぬ保田宗光(浄心)。この瞬間、湯浅氏の一族結合は、明恵上人との強固な関係を軸に、新たな惣領・宗光を頂点とする形で再構築されたのです。

この歴史の転換点、そして一族の再生を象徴する**「景基寄進状」**。それは境内の四至を定めて殺生禁断を誓い、違反した者に対する放氏まで規定した単なる古文書ではなく、湯浅氏の波乱に満ちた歴史を今に伝える貴重な証なのです。

【殺生禁断四至:山、東は東白上峰の東谷、西は田村坂、南は大道、 北限白上北海 海、北は霧崎、南は端崎 カルモまで】

施無畏寺をめぐる人々

寺の歴史は、三人の主要な人物の活動によって形作られました。

明恵

(1173-1232)

華厳宗の僧。白上峰で厳しい修行を行い、悟りを開いた。施無畏寺の開山として招かれる。

明恵(1173-1232)は、鎌倉時代前期の華厳宗の僧侶です。形式的な戒律よりも内面的な精神性を重んじ、独自の仏教思想を確立しました。伊藤(平)重國と母方(宗重の娘)の実家である湯浅氏を頼り、紀州の白上峰で厳しい修行を重ね、その中で深い宗教的体験(悟り)を得たとされています。

彼の徳を慕った湯浅景基により、その修行の地に施無畏寺が建立され、明恵は開山として招かれました。明恵にとって白上峰は自身の原点ともいえる重要な場所であり、寺の成立に精神的な支柱を与えました。

湯浅 景基

(生没年不詳)

湯浅惣領家(栖原)氏の当主。明恵の修行の地である白上峰麓に施無畏寺を建立し、高雄高山寺寄進した。

湯浅景基は、鎌倉時代の有力な武士団であった湯浅氏の惣領家(栖原氏)の当主です。明恵とは縁戚関係(従兄弟)にあり、上覚(明恵の師)宗光の甥御にあたります。

景基は、明恵が悟りを開いた白上峰という聖地に一族の寺を建てることで、一族の繁栄と結束・平安を祈願しました。1226年の開山供養の際には、広大な土地を寺に寄進し、その運営基盤を確立しました。彼の寄進状は、施無畏寺の成立を物語る第一級の史料です。

湯浅氏一族における立場

湯浅氏は多くの分家に分かれていましたが、景基はその中でも中心的な栖原氏の当主として、一族内で強い影響力を持っていました。施無畏寺の建立は、彼の一族内での求心力を高めるための政治的な意味合いも持っていたと考えられています。

宗弁

(生没年不詳)

景基の弟。兄から寺と所領を任され、施無畏寺の管理と発展を担った。

宗弁は湯浅景基の弟で、兄から施無畏寺の管理・運営を任されました。寄進状によれば、寺領の経営や寺の維持に関する実務は彼が担っていたことがわかります。

兄である景基が寺の「創設者」であるとすれば、宗弁は寺の「経営者」としての役割を果たしました。彼のような実務を担う存在がいたからこそ、施無畏寺は安定した運営を続けることができたのです。一族が一体となって寺を支える体制が、ここに見て取れます。

施無畏寺 成立への道

明恵の修行から寺の開山供養までの主な出来事を辿ります。

1195年 (建久6年)

明恵、紀州へ

高雄神護寺を離れ、紀州の白上峰で修行を開始しました。この地は明恵の母方(宗重の娘)の実家である湯浅氏の本拠地でした。明恵は宗重の孫に当たります

1195-1201年

白上峰での修行

白上峰の草庵で、明恵は厳しい修行と学問に打ち込みました。この時期に悟りを開いたとされています。(中世湯浅の風景Ⅰに記載)

1225年頃 (嘉禄元年)

施無畏寺の建立

湯浅景基が、明恵の修行と悟りの地である白上峰麓に施無畏寺を建立。

1226年 (嘉禄2年)

開山供養と寄進

明恵を招いて盛大な開山供養が執り行われる。景基は寺領を寄進し、その管理を弟の宗弁に託した。

施無畏寺と関連遺跡

施無畏寺の周辺には、寺の歴史と密接に関わる二つの重要な遺跡が存在します。

西白上遺跡

「建久6年(1195年)、明恵が23歳の時に、それまでいた京都・神護寺から、母方の故郷である紀州有田の地に入り、最初に庵を構えたのが、西白上遺跡です。 西白上は、施無畏寺奥の院から800メートルほど上がった白上山の山中の岩場にあり、眼下には栖原の集落や湯浅湾、そして湯浅湾に浮かぶ苅藻島や鷹島といった島々や、遠くには四国の山並みがうっすらと見えます。 苅藻島は、明恵が何度も修行のために渡った島です。明恵の西方への憧れを物語るエピソードです。 一説には、栖原の集落の喧騒を避け、ここから直線距離で200メートルほど東の東白上に拠点を移したといわれています。

東白上遺跡

西白上から移った明恵は、ここで一心に修行に励みました。 真に仏に身を捧げる身となるべく、自身が本尊としていた仏眼仏母像の前で自らの右耳を切り落とし、痛みの中で華厳経を読み続けていると文殊菩薩があらわれたというエピソードは、この東白上遺跡での出来事であるとされています。

寺院と遺跡の関係性

これら二つの遺跡は、明恵上人の修行の地として、また湯浅氏一族の菩提寺として深いつながりを持っています。白上山に若き日の明恵が「庵を結んだ」とされる場所が白上遺跡、明恵の供養と一族の団結のために湯浅景基らが「施無畏寺を建立」し明恵上人が開山の導師として招請され、その落慶供養が行われました。

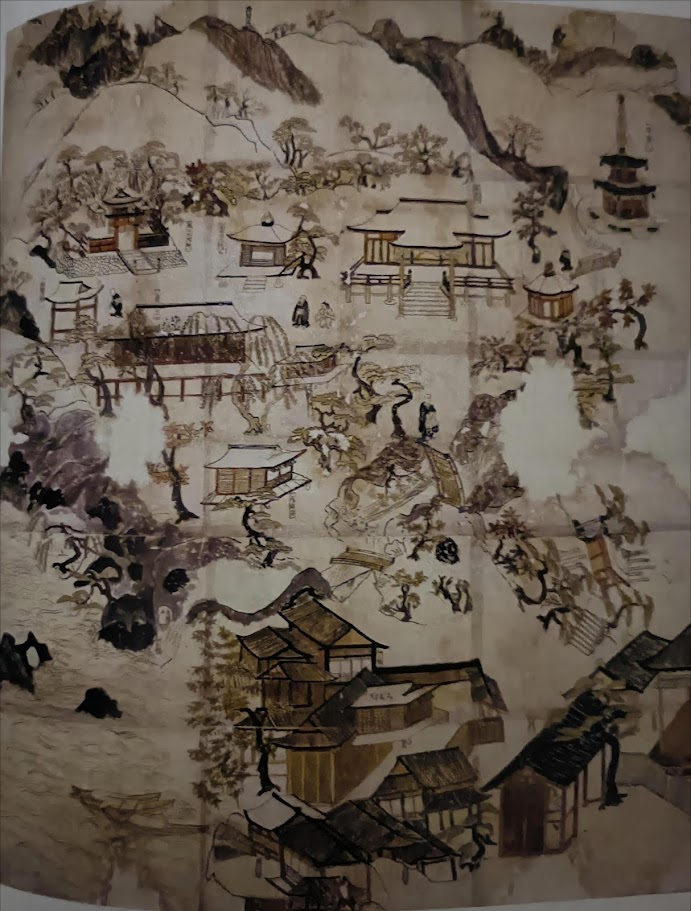

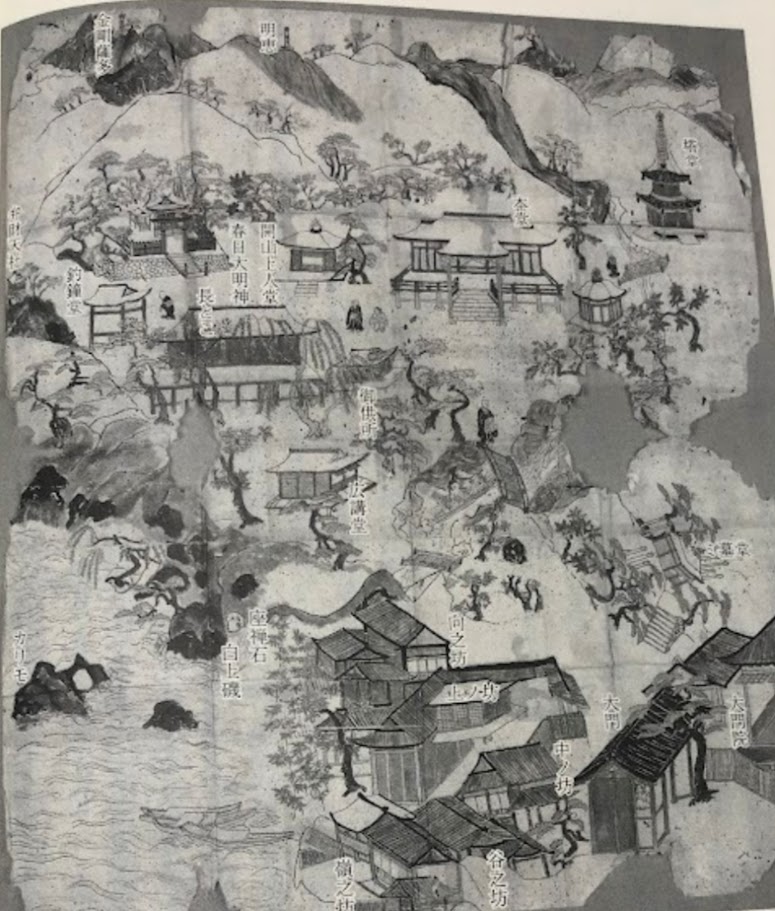

施無畏寺伽藍古絵図

「施無畏寺伽藍古絵図」は、中世の施無畏寺の姿を詳細に描いた貴重な絵図です。この絵図には、現在の伽藍の配置とは異なる、当時の多くの建物や地形が記録されています。これにより、当時の寺院の規模や配置、周辺の景観などを知ることができます。(秀吉の紀州征伐で灰塵とかす)

(1) 白上峰

絵図には、明恵上人が修行した西白上峰、東白上峰、そして中白上峰が描かれています。西白上峰には「金剛薩多」と記された卒塔婆がありますが、実際には「文殊師利菩薩」が本尊とされていました。中白上峰には「明恵」と記された卒塔婆がありますが、これは後世の明恵崇拝と関係している可能性が指摘されており、この絵図が**正長二年(1429年)**以降に描かれたことを示唆しています。

(2) 春日社

伽藍の中腹には、弁財天社、釣鐘堂、春日大明神が現在の配置とほぼ同じように並んでいます。春日社と住吉社の木像が室町時代から現存しており、明恵の守護神である春日明神が創建当初から鎮守として祀られていたことがわかります。また、現在はない**「長床」**が描かれており、近世まで存在していたことが判明しています。

(3) 開山堂・本堂

開山堂と本堂は、絵図と現在の位置がほぼ同じです。開山堂には明恵像が安置されており、本堂の本尊は中世以来変わらず千手観音像です。施無畏寺が観音信仰の聖地である白上峰に創建され、「補陀洛山」を山号としたのは、こうした先行する信仰を引き継いだためと考えられています。また、明恵の弟子である弁海が「湯浅の浦」から補陀洛渡海に旅立ったことも、この地が観音信仰と深く結びついていたことを示しています。

(4) 六角堂・多宝塔

絵図に描かれている六角堂と多宝塔は、現在の地形とは異なり、跡地が崩落した土砂に埋もれていると推測されています。多宝塔の跡地からは鎌倉時代の大日如来坐像が見つかっており、塔も鎌倉時代から存在していた可能性が示されています。

(5) 御墓堂

絵図の右下には、湯浅一族の御墓堂が描かれており、現在もこの場所には鎌倉時代のものと推定される五輪塔が三基建っています。中世の文書から、寺僧による厳密な管理・供養が行われていたことがわかります。

(6) 六ヶ坊

絵図の下方には、向之坊、谷の坊、中之坊、大門坊、嶺之坊、上之坊の六ヶ坊が描かれています。これらの坊は、明恵の弟子である「六老僧」に由来し、供僧の身分と不可分な関係にあったことがわかっています。

(7) 広講堂

本堂の下には**「広講堂」**という建物があったとされています。現在は斜面になっていますが、かつては平場が切り出されていたと考えられています。

(8) 大門と参道

絵図には、六ヶ坊のうち大門坊の近くに**「大門」が描かれ、そこから東に向かう参道が続いています。この参道は現在の参道とは異なり、中世の熊野道の幹線であった鹿打坂**を栖原の集落へと下り、港に至るルートと接続していたと推測されています。これは、栖原が古くから交通の要衝であり、明恵が修行した白上峰がこの地域と深く結びついた観音信仰の霊場であった可能性を示しています。