物語か、史実か。

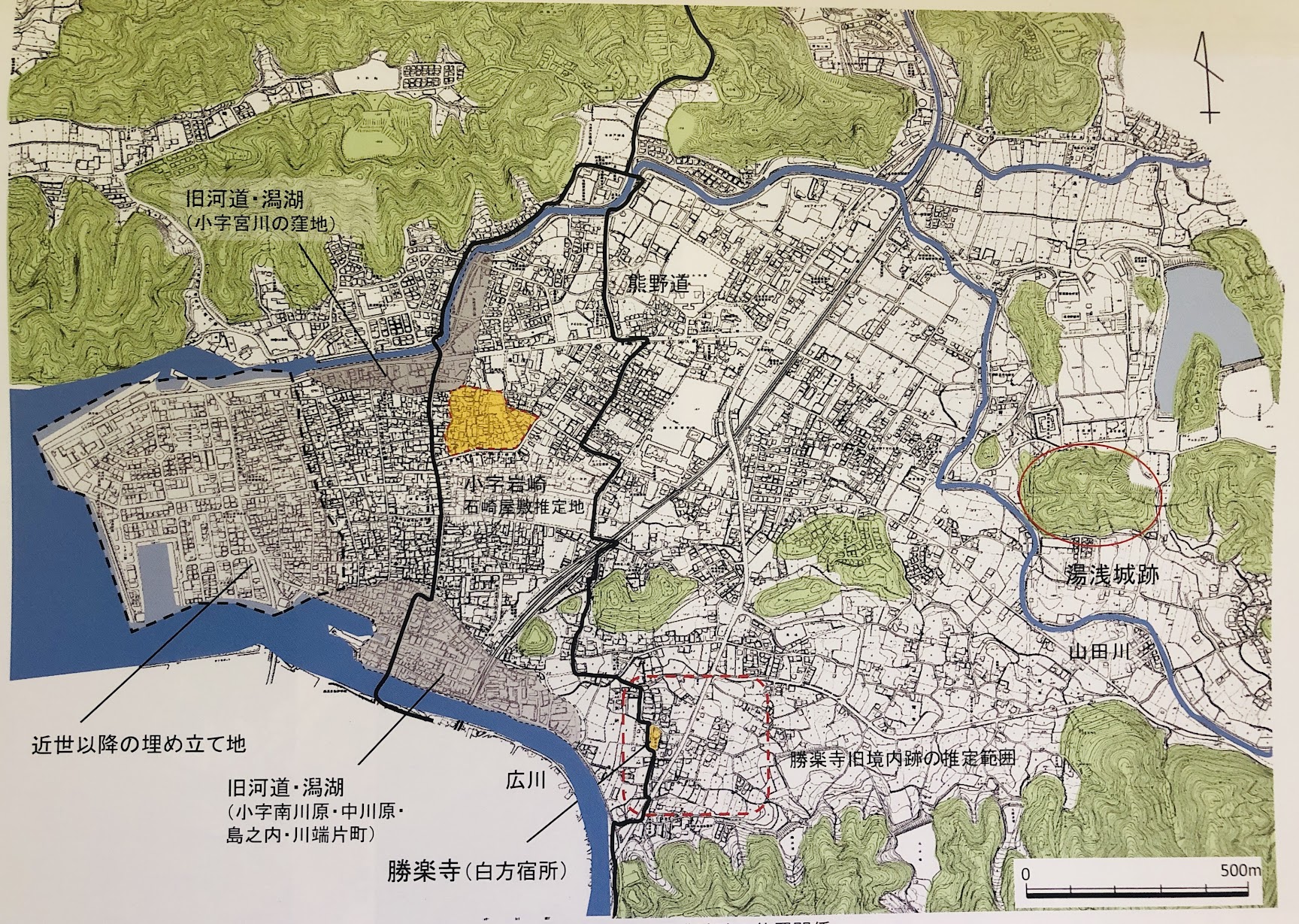

『平家物語』に描かれる、紀伊国での壮絶な籠城戦「湯浅城合戦」。平家没落の悲劇と、地方武士の忠義が交差するこの戦いは、果たして本当にあったのでしょうか。このページでは、文献史料を基に、歴史の霧に包まれた「幻の合戦」の真相に迫ります。物語の背後にある人々の関係、城の謎、そして史実の可能性を私と一緒にひも解いていきましょう。

物語が語る「湯浅城合戦」

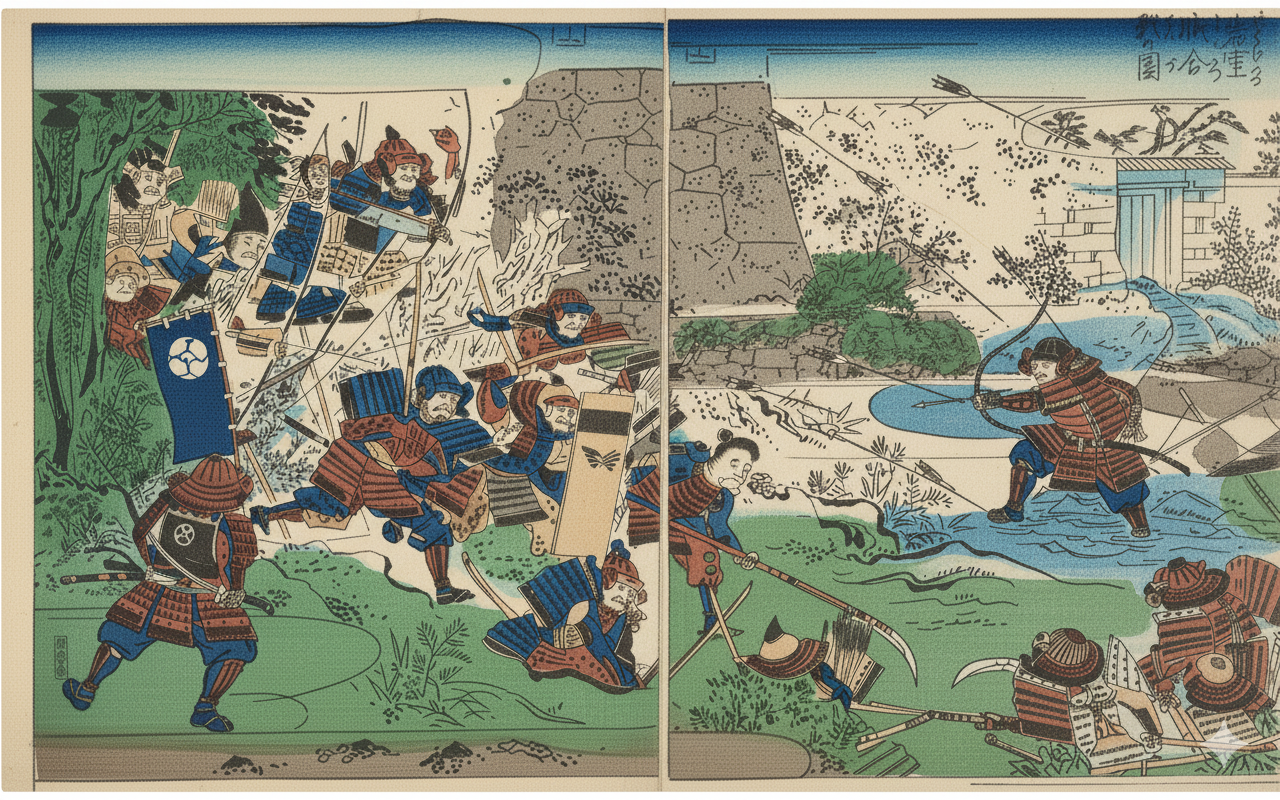

このセクションでは、『平家物語』が描く劇的な湯浅城合戦のあらすじを紹介します。この物語は、平家の公達の悲運と、彼を匿った湯浅一族の苦難を鮮やかに描き出しており、後世に語り継がれる伝説の核となっています。しかし、これが史実をどの程度反映しているのかが、本稿の探求する中心的な問いとなります。

『平家物語』に描かれた湯浅城での籠城戦のイメージ

壇ノ浦の戦いで平家が滅亡した後、平維盛の子である丹後侍従・平忠房は、父の旧恩を頼り、紀伊国の有力な武士・湯浅宗重のもとに身を寄せます。宗重は忠房を温かく迎え入れ、自らの城である湯浅城に匿いました。

しかし、この情報はすぐに鎌倉方に知れ渡ります。源頼朝の命を受けた畠山重忠、和田義盛、土肥実平といった鎌倉の御家人たちが、総勢三万余騎の大軍を率いて湯浅城に押し寄せました。

宗重はわずか五百余騎で城に籠城。鎌倉方からの降伏勧告を「武士の道に背く」として断固拒否し、壮絶な防衛戦を繰り広げます。

数に圧倒的に劣りながらも、湯浅勢は地の利を活かして奮戦し、鎌倉方に多大な損害を与えました。最終的に、兵糧が尽き果て、これ以上の抵抗は無意味と悟った宗重は、忠房の身の安全を条件に降伏。忠房は捕らえられ京で斬首されますが、宗重の忠義と武勇は敵である鎌倉の武士たちからも賞賛された、と物語は結ばれています。

物語を動かす人々

この物語の中心には、平家、そして彼らを支えた地方武士がいます。彼らの関係性を理解することが、なぜ平忠房が遠い紀伊国を目指したのか、そして湯浅宗重がなぜ危険を冒して彼を匿ったのかを解き明かす鍵となります。以下の図は、彼らの主従関係や家族関係を示しています。

庇護者

湯浅 宗重

紀伊国湯浅荘を本拠とする有力な在地武士。平家一門の中でも特に小松家(平重盛・維盛父子)の家人として仕え、深い恩義を感じていた。

亡命者

平 忠房

平維盛の嫡男で、平重盛の孫。平家滅亡後、父・維盛と祖父・重盛に仕えた湯浅宗重を頼って紀伊国へ落ち延びたとされる。

宗主

小松家 (平重盛・維盛)

平清盛の嫡流。重盛は清盛の長男で人望が厚く、その子・維盛も優美な貴公子として知られた。湯浅氏はこの小松家の家人であった。

主従関係の可視化

この「小松家の家人」という強い主従関係こそが、忠房が宗重を頼る「十分な必然性」を生み出しているのです。

史料から読み解く真相

物語の魅力とは別に、歴史学では史料に基づいた客観的な検証が求められます。『平家物語』は文学作品であり、必ずしも史実をそのまま伝えているわけではありません。ここでは、複数の史料を比較検討し、「湯浅城合戦」の実像に迫ります。各タブをクリックして、史料ごとの記述と、そこから導かれる考察を確認してください。

文学的創作としての合戦

『平家物語』諸本(特に長門本など)は、湯浅宗重が平忠房を擁して湯浅城に籠城し、鎌倉方の大軍と戦ったとドラマティックに描きます。しかし、これは物語を盛り上げるための文学的脚色である可能性が高いと考えられています。

- 劇的な構成: 忠義の武士が、滅びゆく主家の子を命がけで守るという構図は、読者の共感を呼びやすい典型的な英雄譚です。

- 誇大な兵力: 鎌倉方の兵力を「三万余騎」とするのは、合戦の規模を誇張するための表現と考えられます。当時の動員力を考えると非現実的な数字です。

- 史実との乖離: 他の信頼性の高い史料(『吾妻鏡』など)には、この大規模な合戦に関する記述が一切見当たりません。

結論として、『平家物語』が語る合戦そのものは、史実と認めることは困難です。

結論:史実性の評価

これまでの検証を踏まえ、「湯浅城合戦」の物語に含まれる各要素の史実性を評価します。以下のグラフは、各出来事が歴史的事実である可能性を視覚的に示したものです。棒が高いほど史実である可能性が高く、低いほど文学的な創作の可能性が高いことを意味します。この分析を通じて、物語と史実がどのように織り交ぜられているかをご覧ください。