史料本文

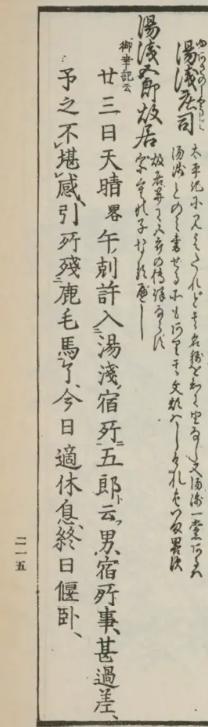

「二三日天晴、暑。午始許して湯浅宿に入る。五郎と云う男の宿所、事甚だ過差なり。予これを不堪の感あり。所を引き、鹿毛馬を餞す。」

注釈と解説

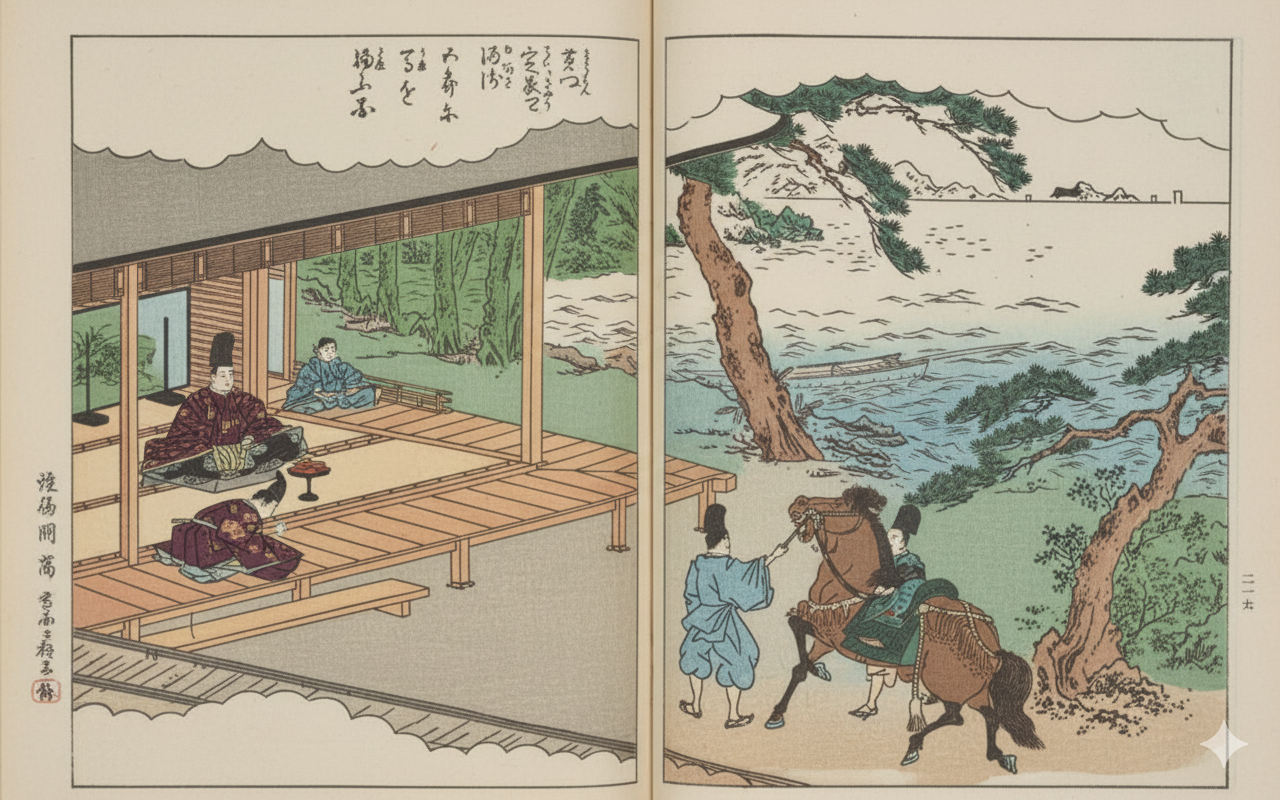

この記録は『紀伊国名所図会』に見える一節で、湯浅宿に滞在した際の様子を伝えている。

「過差」とは、当時の言葉で「行き過ぎたもてなし」「度を超えた厚遇」を意味する。筆者はかつて「馬を与えられた」と誤解していたが、実際には

湯浅五郎が鹿毛の馬を自ら餞(はなむけ)として献上し、中央権力との結びつきを強調する行為

であったと解釈すべきである。すなわち、単なる贈答ではなく、在地領主としての立場を中央に認めさせ、権威を象徴する政治的な献上であったことが理解できる。

湯浅五郎は、宗重の子と伝えられ、湯浅党の有力な一族であった。このような厚遇の記録は、湯浅一族が当時の交通路や宿場経営を掌握し、紀伊国の戦略的重要性を背景に 中央との関係を維持していたことを示すものである。

追加解説:藤原定家との関係

藤原定家の日記『明月記』にも、湯浅五郎景光の名が登場する。建久三年(1192)には景光が定家に馬を献上し、 定家は「過差也」と書き留めた。また建仁二年(1202)の熊野詣の途次には湯浅荘で饗応を受け、 これも「過差」と評している。すなわち、定家は湯浅党から贈答と接待の両面で手厚いもてなしを受けていたことが明らかである。

景光の系譜については、一般には湯浅宗重の子とされるが、一部の系図では孫とする異説もある。 いずれにせよ景光は宗重の直系にあたり、湯浅党を代表する人物として中央との関係構築に積極的であった。 定家の「過差也」という言葉は、こうした在地武士が中央権力との結びつきを築くためにどれほど心を砕いたかを示す重要な証言である。

図版資料